Un accidente doméstico, una hospitalización y los ritmos familiares interrumpidos en este testimonio de una madre que acompaña a sanar a su hija adolescente.

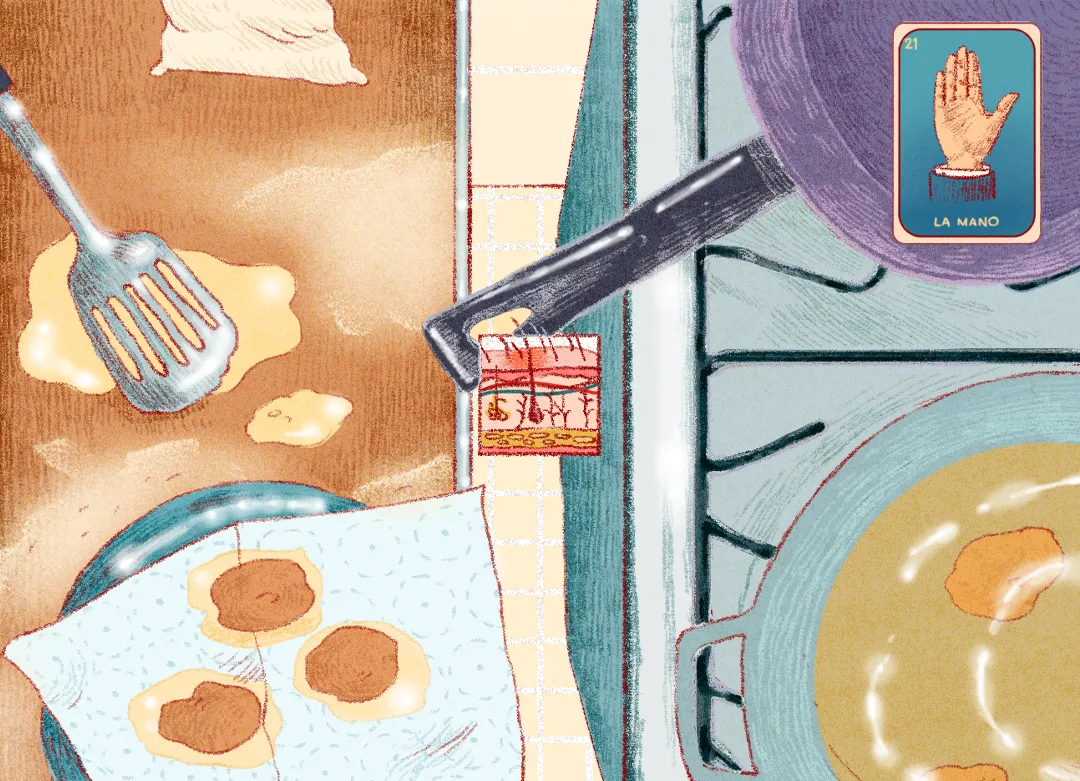

Son poco más de las siete de un jueves de septiembre. Mi hija de 14 años está preparando una receta de papas fritas, de esas que se viralizan en los reels de Instagram y que ya ha preparado un par de veces. Hace un puré, le agrega fécula, arma croquetas y calienta aceite para freír.

En un momento me dice que a las papas les está costando ponerse doradas.

—Súbele un poco al fuego—le digo. Le doy la espalda cuando, de pronto, escucho un ¡pum!, seguido de un grito y esta frase que se repite: “No quiero mirar”. Mi hija da saltos y se sacude, con desesperación, las manos quemadas. Yo la agarro y en mi angustia le echo un poco de harina. Salimos corriendo para Urgencias.

Las enfermeras averiguan lo que ha ocurrido.Estamos todas en shock. Hace apenas unas horas atardecía y ella, en sus pantalones de pijama y un top de ropa interior, entraba a la cocina. La sostengo mientras le toman los signos vitales, le hacen lavados, le untan cremas, le ponen vendas y la canalizan. Se enfrenta por primera vez a agujas y a quedarse acostada en una camilla mientras deja que el medicamento entre por la vena y la alivie.

Tiene quemaduras en las dos manos y algunas ampollas pequeñas en la frente, el pecho y el torso. La mano izquierda solo tiene llagas en la palma y el dedo meñique, pero la mano derecha sufrió lesiones de segundo grado. Ahora tiene las dos manos vendadas, como si fuera un boxeador, y, tras la primera dosis de Tramadol, se quedó dormida. Pasamos la noche en esa sala en la que es imposible el descanso.

Recuerdo la bandeja que quedó con la preparación a medio hacer y me entristezco. Me reprocho por dejarla cocinar, por esa imprudencia que hubiera podido convertirse en una verdadera tragedia. Las horas pasan y no puedo conciliar el sueño.

Al amanecer, mi hija se estremece de dolor y la mano derecha está cada vez más inflada. Por la mañana nos informan que deben remitirla a la Unidad de Quemados del San Vicente: necesita curaciones con anestesia y toda la asepsia para evitar una infección.

Esa segunda madrugada la llevan en ambulancia. El médico le explica que va a sedarla para poder hacer todo sin hacerla sufrir. “A volar”, le dice, y pierde la consciencia. Hago cambio de turno con el papá justo cuando está volviendo en sí. Pronuncia sin orden: “Puente, tulipán, arcoíris, bebé, amarillo”. Mi hija acaba de volver de esa interrupción —entre el delirio y la psicosis— que se parece un poco a la muerte. ¡Juepucha! Hace apenas dos días estaba tan tranquila en la casa, pensando en el bazar del fin de semana en el colegio. Ahora mismo debería estar divirtiéndose con sus amigos y, en cambio, acaba de recibir una dosis de ketamina. Su cuerpo por primera vez es sometido a medicinas brutales que, sin embargo, son cruciales para evitar que su mano sufra daños definitivos.

Hace tan solo un rato mi hija gritaba: ¡mamá, mamá! Y entre lágrimas me decía: perdóname. Estamos aquí junto a otras mujeres —mamás— muy jóvenes. Algunas adolescentes. Una de ellas es wayú y vino desde La Guajira con su hija de dos años —quemada con chicha—, en un viaje de 18 horas por carretera. Está lejos de todo: sus familiares, su casa, su otra bebé de ocho meses. Mi esposo —que hace apenas unas horas conversaba con ellas— me dice por teléfono que se le hizo una pelota de pena en el estómago: lloró en el trayecto de regreso a casa.

Esa noche nos suben a una habitación y a la mañana siguiente nos llevan a la Unidad de Quemados. El pabellón infantil tiene 18 camas para recibir heridos de todos lados, en una procesión que no da tregua. Sabemos que somos afortunadas de estar aquí, uno de los lugares más especializados del país para este tipo de lesiones (el hospital atiende cerca de 1000 pacientes quemados cada año). Compruebo que la hija de la mujer wayú que conocimos antes no se internará en el pabellón, la niña permanecerá hospitalizada en las habitaciones de arriba y solo vendrá los días de curación. Desconozco los motivos, pero lo cierto es que, en los momentos de dificultad, la desigualdad nos interpela con más fuerza.

Los niños están acompañados por un acudiente que debe cumplir, sin excepción, las normas sanitarias de esa especie de búnker en el que no entra la luz del sol. Los accidentes son variados y peligrosísimos: explosiones de gas, manipulación de sustancias químicas, eventualidades domésticas con líquidos hirviendo, chicharrones que estallan, pólvora. Las curaciones se hacen día por medio para dejarlos descansar de la anestesia, y en las tardes nos llevan a un salón en el que hacemos manualidades y escuchamos música. Desde esa ventana, mi hija mira a la calle y atesora ese rato antes de volver al refrigerador en el que debemos quedarnos hasta que la piel vuelva a ser piel, esa superficie que en realidad es el órgano más grande del cuerpo y que nos permite entrar en contacto con la vida.

“Curarse de quemaduras es resistir y tener paciencia. Celebrar cada pedazo que se regenera, reverdecer después de la negrura, el milagro”.

Durante las curaciones, es posible ver a otros niños en las camillas y a las enfermeras remover las vendas: las capas de tejido muerto que caen con el agua, los distintos tonos que va tomando la piel. Conmueve el trabajo que hacen para asistir esos cuerpos que son puro dolor: las ampollas arden como si siguieran prendidas al fuego. Curarse de quemaduras es resistir y tener paciencia. Celebrar cada pedazo que se regenera, reverdecer después de la negrura, el milagro.

Mientras tanto, la vida de afuera sigue en pausa. Ahora somos una familia que hace una procesión diaria de la casa al hospital, que se abraza durante cinco minutos para cambiar de turno entre pasos cansinos. Estamos separados y adoloridos mientras nuestra niña, arriba, toma consciencia de la fragilidad, de lo cerca que estamos siempre de que el orden se rompa.

Compartimos habitación con Sandra, de 20 años, y Celeste, una bebé de año y medio que se quemó la cabeza y la espalda con agua hirviendo. A diferencia de nosotros, no las acompaña nadie. Por eso, a veces nos quedamos cuidándola para que Sandra pueda salir a comer algo o hacer sus diligencias.

“Conmueve ver el trabajo que hacen las enfermeras para asistir esos cuerpos que son puro dolor: las ampollas arden como si siguieran prendidas al fuego”.

Los días en que no hay curaciones, los niños salen a jugar al corredor. Mamás y pacientes quemados formamos una comunidad singular en este encierro helado. A veces salgo a dar un paseo por ese hospital centenario que es patrimonio histórico. En estos paseos descubro un pequeño espacio para tomar prestados libros y elijo dos: Kintsugi, de María José Navia, y El alma moderna, de mi amada Katherine Mansfield. Después de leer me meto a dormir de contrabando en su cama porque necesito poner mi cuerpo en posición horizontal. Nos damos cuenta de que las enfermeras —a pesar de que no está permitido—, guardan silencio: cada gesto aquí es una lección de humanidad. Recibimos las visitas de la trabajadora social, el sacerdote, la psicóloga. Mi hija lee mensajes de sus amigos y la llaman del colegio. Al fin llega la última curación (sin anestesia) y lloramos de alegría.

Hoy le dan salida. Mi hija entra a la casa y abraza al perro. Sabe que tuvo suerte y que acaban de pasar diez días que fueron una vida. Recordamos a Jesús (Quibdó, 12 años), que se prendió fuego mientras jugaba con sus amigos; a Isaac (2), que se quemó con el mofle de una moto; a Jonathan (7), también chocoano, que se quemó después de prender una cobija con un encendedor. Pensamos en ellos y en los que están por llegar, porque esas 18 camas nunca están vacías. Pienso en este rito de paso que resultó siendo la quemadura, el hospital, la pubertad. En este paréntesis que le recordará —como un kintsugi— su mano derecha.

¿cómo prevenir quemaduras?

La principal causa de quemaduras en niños es el líquido caliente. Para evitar este tipo de accidentes se recomienda no dejar a los niños solos en la casa ni al cuidado de otro niño (así sea mayor); siempre deben estar al cuidado de un adulto. No permitir que ingresen a la cocina cuando se realice la cocción de los alimentos. No dejar los mangos de ollas y sartenes en el corredor de paso en la cocina; siempre colocarlos hacia la pared. Cuando se esté preparando el agua para el baño del niño, echar en la bañera primero el agua fría y luego la caliente.

*Tomado de la página web de San Vicente Fundación.

Especial agradecimiento al cirujano plástico Marco Antonio Hoyos,

las enfermeras jefes y las auxiliares de enfermería.

Dejar un comentario