Más allá de las creencias religiosas, la Navidad invita a todos, creyentes y no creyentes, a reconectar con la humanidad compartida. Entre rituales y símbolos, esta festividad ofrece un espacio para reflexionar sobre la necesidad universal de pertenecer y compartir.

La escena parece sacada de una película navideña de Disney: durante su tercera campaña por la presidencia, Donald Trump prometió “traer de vuelta la Navidad”. El gesto heroico no es nuevo, ya lo había hecho hacia el final de las otras dos campañas, en 2016 y 2020, sobre todo cuando diciembre asomaba la cabeza en el horizonte. Trump, jugando a ser un héroe político y cultural capaz de inmolarse para recuperar la alegría perdida en manos de algún villano desalmado, repitió en cada ocasión la variación de una misma frase: “«Merry Christmas» is coming back”. De hecho, en un video de Facebook que posteó hace algunos meses señaló que los estadounidenses iban a tener una “Feliz Navidad”, tal como la habían tenido siete años atrás, cuando él también la había traído de vuelta, quien sabe desde dónde.

Aunque la situación sea caricaturesca, los medios gringos se han tomado con cierta seriedad la “Guerra sobre la Navidad”, pues exhibe la manera en la que los norteamericanos experimentan, celebran o acogen el nacimiento de Cristo. Trump, con su actitud de caballero templario, puso de manifiesto una realidad que hemos podido ver de primera mano en buena parte del mundo: algo pasa con la celebración más grande del catolicismo y del cristianismo, su ímpetu, su pirotecnia, su despliegue simbólico ha cedido terreno a algo más, a veces espiritual o a veces simplemente comercial.

La “Guerra sobre la Navidad” busca reinstaurar el “Merry Christmas” en lugar del genérico “Happy Holidays” que ganó terreno durante la última década en los rincones comerciales de Estados Unidos. La búsqueda de esta aventura trumpiana no solo es volver a decir “Feliz Navidad” en lugar de “Felices fiestas”, sino recuperar los valores cristianos que la Navidad representa. Hace algunos años, un par de encuestas en Estados Unidos y en España revelaron que, en efecto, las personas asumen la Navidad como una celebración cultural y no tanto como una celebración religiosa.

Cuando estaba en la universidad, participé en un grupo de trabajo comunitario estudiantil que apoyaba las iniciativas de algunas comunidades en distintas zonas del país desde aquello que, precisamente como estudiantes, pudiéramos aportar. Durante diez días, en las vacaciones de mitad y final de año, nos trasladábamos a comunidades, ya fuera en un barrio de la periferia de Bogotá o en alguna zona roja del Cauca o del Magdalena Medio. La experiencia de fin de año implicaba pasar la Navidad con la comunidad.

Aunque el proyecto tenía una impronta católica por nacer en una universidad jesuita y de que en la mayoría de los casos había un jesuita en formación a bordo del grupo, la realidad era que los símbolos religiosos de la celebración se diluían en las prácticas sociales y espirituales del mismo grupo y sobre todo de la comunidad. En los grupos con los cuales pasé Navidad había creyentes de medalla de oro y no-creyentes implacables.

Recuerdo que durante los días en Fontibón debíamos repartirnos entre las novenas que organizaba la comunidad y las demás actividades programadas. Uno de aquellos no-creyentes acérrimos se ofreció a participar casi todos los días de las novenas, acaso porque la emoción que lo llamaba no era la del nacimiento sino de otro tipo. Él se reconocía a sí mismo como alguien espiritual pero no religioso, una postura con la que yo mismo me he identificado desde entonces.

Según leí en alguna parte, la expresión “espiritual pero no religioso” se popularizó a comienzos de los 2000 con el auge de las citas en línea. La mayoría de las páginas solían incluir en su cuestionario una pregunta obligatoria sobre la religión del aplicante, ofreciendo algunas opciones específicas. Una de ellas era precisamente “Espiritual pero no religioso”, una salida salomónica a la pregunta del millón, pues permitía a los enamorados decir que no eran unos ateos condenados a las llamas del infierno ni tampoco unos fieles radicales llamados a castigar al prójimo. Aún hoy, las apps de citas mantienen la opción “Espiritual” en medio de una docena de cultos a las deidades del mundo.

La cabida de la espiritualidad en el mundo de lo trascendental es enorme, pues acoge un conjunto de prácticas ultra diversas (desde la conexión con un dios hasta la conexión con el tarot) cargadas con connotaciones positivas que señalan que uno vive una vida con algo parecido a un significado o un propósito. Por lo general, la camiseta de la espiritualidad va con un mensaje a color que dice: “Puedo no creer en tu dios, pero creo en un poder superior”.

No sé si el perfil de citas de mi amigo el no-creyente señalaba que era un romántico y un espiritual empedernido o simplemente una persona más en busca de un significado que estaba más allá de sí, como lo somos la mayoría. Mi amigo estudiaba literatura y cada mañana se levantaba más temprano que el resto para tener el tiempo de sentarse frente a un cuaderno a transcribir apartados de un libro que había encontrado en la pequeña biblioteca del sitio en el que dormíamos. En la parroquia cerraba los ojos y murmuraba palabras entre los dientes, ignoro cuáles, mientras los demás recitaban las oraciones de turno. En la noche de Navidad hizo lo mismo durante la cena. Daba igual si repetía el Padre Nuestro como un poema o si recitaba a Sor Juana Inés de la Cruz como una oración. El gesto de la comunión estaba ahí.

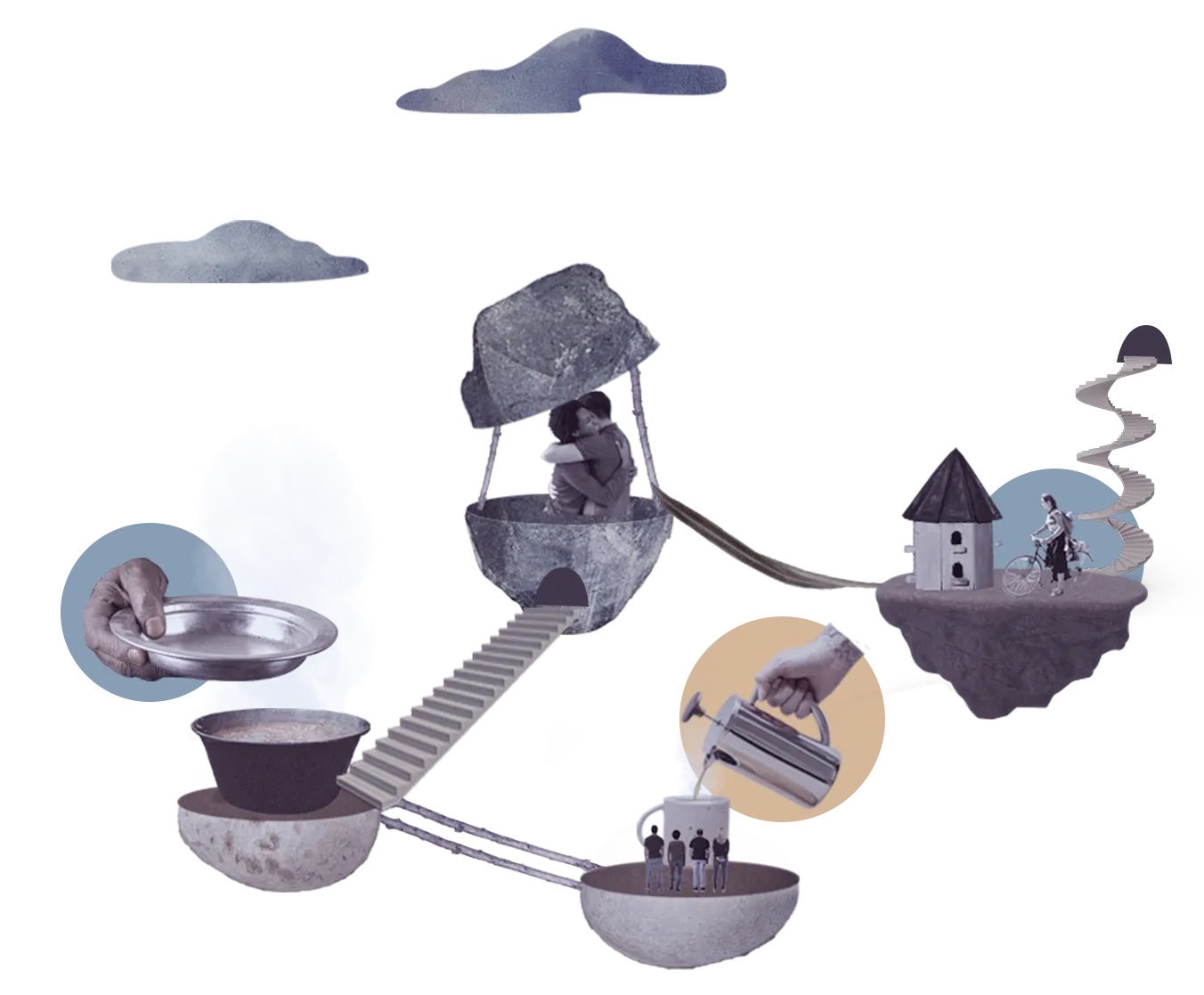

En “Las formas elementales de la vida religiosa”, el sociólogo francés Emile Durkheim resaltó la importancia que las celebraciones rituales desempeñan en la integración y la cohesión social. En la introducción del libro sugiere que todo símbolo religioso es el símbolo de una realidad y es ahí en donde está su significación verdadera. “Los ritos más bárbaros o los más extravagantes, los mitos más extraños traducen alguna necesidad humana, algún aspecto de la vida, ya sea individual o social”, dice, y agrega que por eso todas las religiones son verdaderas a su manera, pues cada una responde de manera diferente a las condiciones dadas de la existencia humana. Cada tanto deberíamos recordar que en el corazón de toda religión, desde el arranque del tiempo, estamos nosotros cargando cajas, unas rebosantes de miedos y otras de anhelos.

Para Durkheim, las religiones son eminentemente sociales y, por eso, las “representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas”. Las religiones suelen experimentarse de otra forma en el culto, o mejor, suelen vivirse en medio de un despliegue monumental de pirotecnia emocional en compañía. En soledad, con frecuencia podemos tropezarnos al pasarlas por el ojo del pensamiento al buscar una enseñanza siguiendo parámetros lógicos. ¿Cómo entender que tres reyes dieron con su lugar de destino siguiendo la luz de una estrella? De ahí el chiste famoso de los Monty Python en La vida de Brian cuando los reyes magos se equivocan de cabaña y llegan a tiempo al nacimiento de un niño cualquiera, un tal Brian, que no está destinado a la salvación de nadie.

Las palabras de Durkheim me gustan porque recogen muy bien lo que todos vemos en los creyentes de medalla de oro: “Sienten, en efecto, que la verdadera función de la religión no es hacernos pensar, enriquecer nuestro conocimiento, agregar a las representaciones que obtenemos de la ciencia representaciones que tienen otro origen y otras características, sino hacernos actuar, ayudarnos a vivir”. En eso, dice, consiste prácticamente cualquier ritual religioso: darnos la mano y decirnos que alguien más ha vivido lo que estamos viviendo o lo que estamos por vivir.

En un texto breve sobre “Cuento de Navidad”, la historia más navideña entre todas las que hay y habrá, Margaret Atwood sostiene que el libro de Dickens trata sobre un tipo al que tres fantasmas ayudan a vivir. Es sabido que cuando los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras visitan al viejo Ebenezer Scrooge le recuerdan que su acritud, egoísmo y avaricia van a condenarlo, pero también que tienen un origen claro. Para Atwood, la escena más triste del libro es cuando el viejo Scrooge visita al niño Scrooge en un internado decadente en el que se ha quedado solo para la Navidad, acompañado únicamente por los amigos imaginarios que ha encontrado en los libros, pero igual lo abandonarán en el futuro. Dice Scrooge: “Ni siquiera pienso admitir la posibilidad de que los humanos puedan compartir y ser felices, porque eso es algo que a mí se me negó en el período más importante de mi vida”.

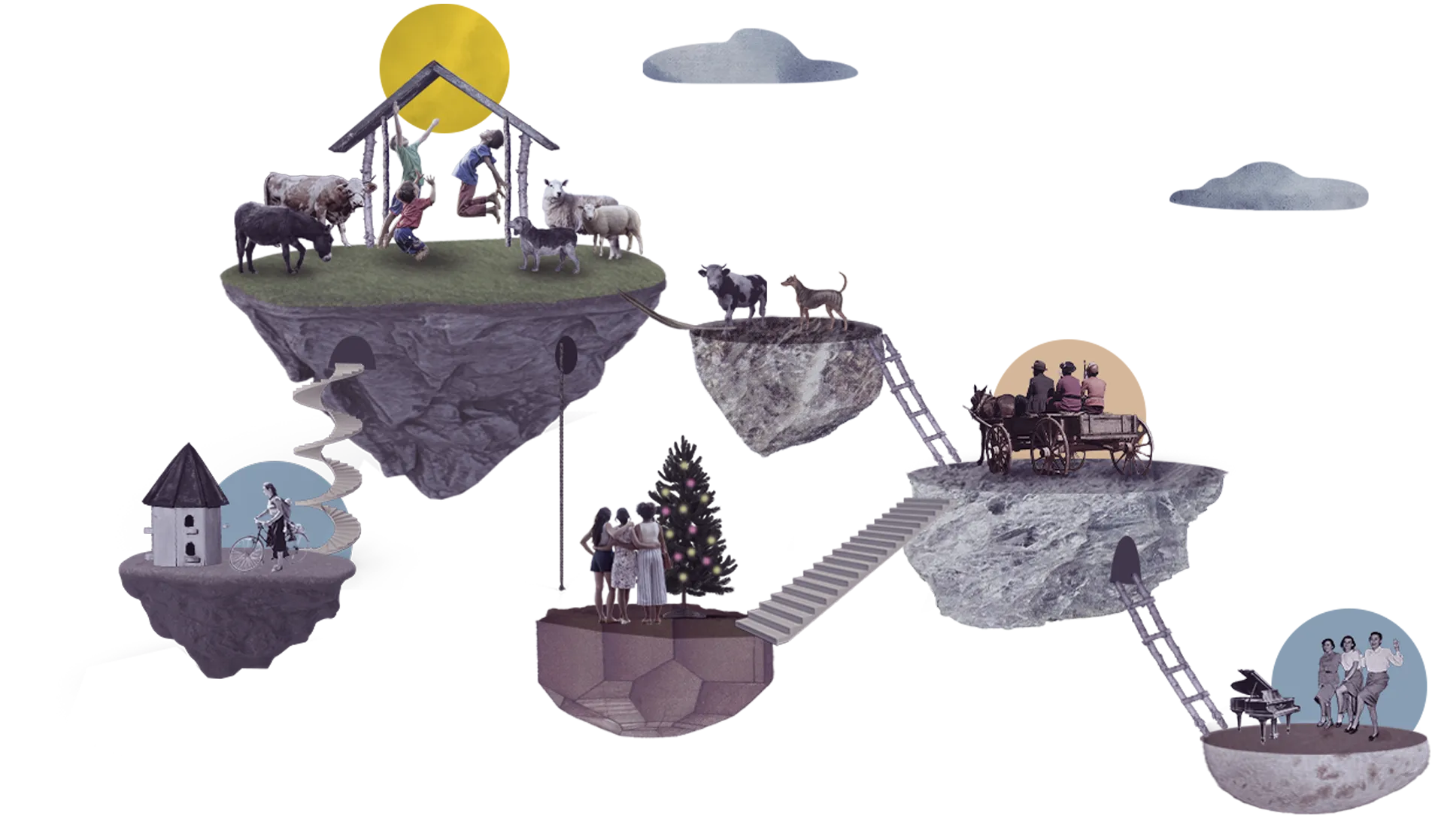

Al final de su viaje, Scrooge llora a moco tendido al comprender el origen de su dolor y el destino al que lo está conduciendo. Estoy tentado a decir que los fantasmas han jugado al terapeuta. Sin embargo, sería igualmente válido reconocer que Scrooge experimentó el espíritu de la Navidad (sea lo que sea que eso signifique) y pudo reconectarse en el cuerpo social. El símbolo de la Navidad representa la realidad social de la comunión, de querer con todas nuestras fuerzas pertenecer a un grupo, de cruzar los dedos para estar acompañados en medio de la noche, de sentir que estamos menos solos. ¿Acaso el pesebre no es un símbolo de aquello?

La cruzada trumpista desconoce que el fondo de la noche esconde este anhelo en nosotros. Al final, podemos no conectar con el burrito sabanero que va camino de Belén, con la virgen que da a luz sin dejar de ser virgen, con el cuento de los magos que dicen haber sido guiados por la luz de una estrella, pero seguro si esculcamos entre los pliegues de los símbolos encontraremos algo de la mirra y del oro. Cada uno lleva su propia oración en la punta de la lengua.

Mi amigo el no-creyente transcribía en su cuaderno apartados de un libro de Dickens de una edición de bolsillo. No creo que haya sido “Canción de Navidad”, pero al final, hoy no se trata de creer.

Dejar un comentario