Durante el siglo XIX, ser declarado muerto no siempre significaba el final. Este período, envuelto en misterio y relatos de no-muertos, nos dejó cuentos de personas que, al borde de la tumba, revivieron para ajustar cuentas con la vida, inspirando historias de terror y redención que aún persisten.

Durante buena parte del siglo XIX fue común diagnosticar como muerto a alguien que aún tenía el corazón bien puesto y funcional. Ante la pesadilla que significaba para el no-muerto ser declarado de tal manera, se hizo usual, sobre todo en la gótica Inglaterra de los Doctor Jekill y míster Hyde, de las Cumbres Borrascosas y de los Frankenstein, que las personas hicieran la anormal petición en público y en privado, solo por seguridad, de que al morir les sacaran el corazón.

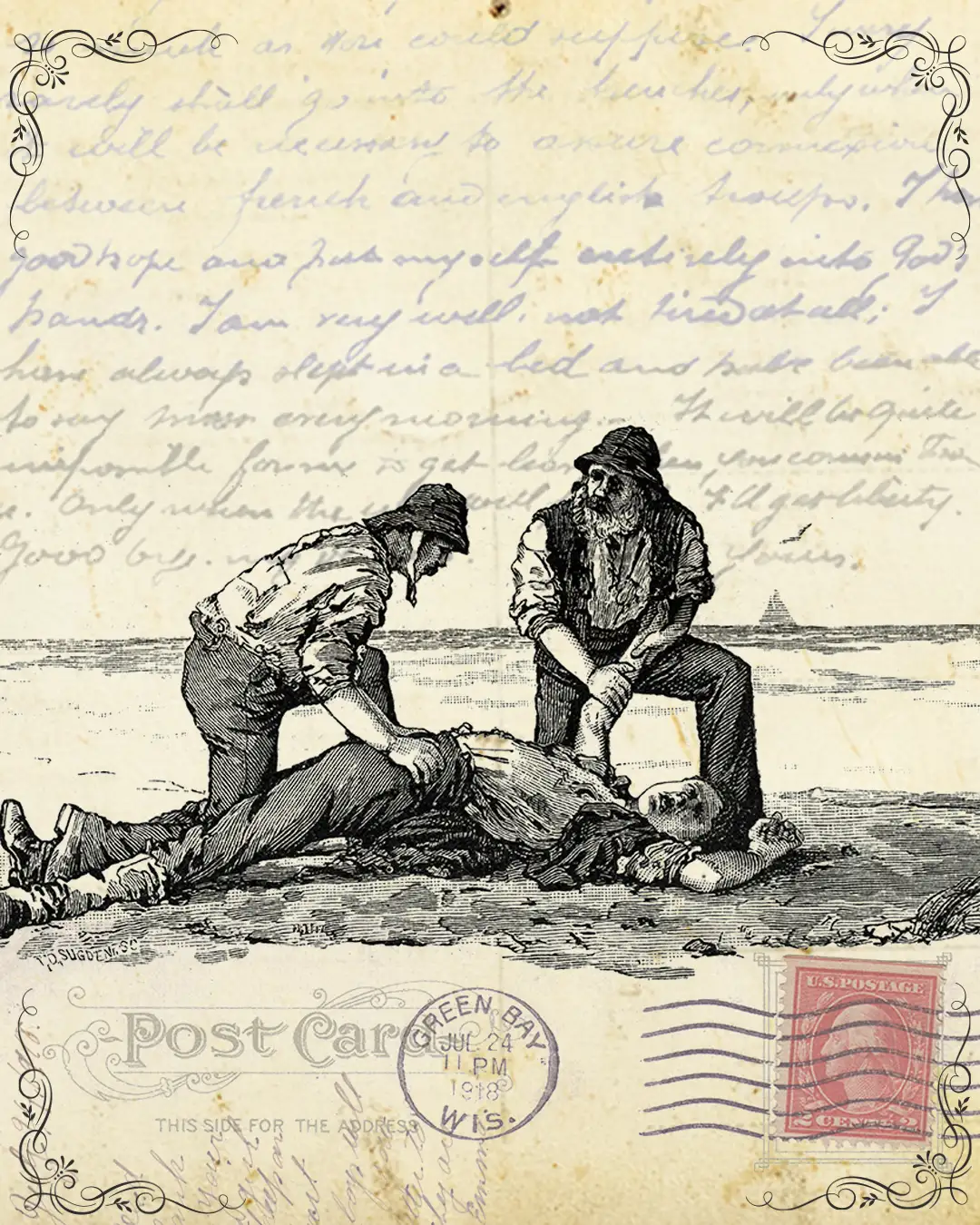

Los reportes de personas que parecían estar muertas y, al cabo de un par de días, “resucitaban” como manda la doctrina católica, ocuparon cientos de los titulares de los periódicos de las últimas décadas del siglo XVIII y principios del XIX. Entre estos numerosos relatos, era sabido que los ahogados volvían nadando del inframundo con mayor insistencia que el resto de los inmortales, como si la muerte en el agua tuviera una densidad menor.

Ante la epidemia de muertos-vivos, los ingleses fundaron en 1774 la Royal Humane Society en 1774, con el objetivo explícito de revivir personas ahogados encontradas en las orillas de lagos, playas y acantilados escarpados, para lo cual ofrecieron desde lecciones y clases sobre cómo hacerlo hasta recompensas por conseguirlo. De hecho, su nombre original fue mucho más sensato: Sociedad para la Recuperación de Personas Aparentemente Ahogadas.Los miembros de la sociedad tenían la convicción de que era imposible asegurar con certeza que alguien estaba realmente muerto. El cuerpo podía estar desgonzado sobre la mesa del médico con la piel amoratándose bajo la luz del tiempo y aun así conservar en su interior, en el centro de su centro, un latido minúsculo, casi imperceptible. El lema de la Sociedad recordaba a los mortales que “Una pequeña chispa puede permanecer escondida”, y por ello incentivaba a las mujeres y hombres (sobre todo hombres-adalides-de-la-ciencia) a atizar ese fuego secreto.

Esto explica en buena medida la abundancia de relatos europeos del siglo XIX que imaginan la experiencia de los muertos-vivos, los no-muertos o los vueltos-a-la-vida. El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, El Coronel Chabert de Balzac o Drácula de Bram Stoker giran en torno a una misma pregunta: ¿qué esperar de aquellos que vuelven de la muerte, tras haber sido llorados, a veces con desespero, mientras sus cuerpos se enfrían a causa de un corazón cuya chispa únicamente ilumina su contorno?

Nada. Y todo. Un muerto que vuelve a la vida se convierte en una pesadilla andante para quienes lo lloraron y para quienes no lo hicieron, y también para sí mismo. La regla en aquellos relatos es doble: el resucitado vuelve a reclamar justicia por lo que vivió en su vida anterior y por la vida que le toca vivir a partir de ahora. En el primer caso, son los demás quienes padecen su regreso; en el segundo, es él mismo quien debe vivir nuevamente, ahora con la experiencia de su muerte a cuestas. Para las mujeres y hombres de ese siglo, teñido en nuestra imaginación por el color que tienen los cielos cubiertos de ceniza, la pesadilla alcanzaba el límite de lo intolerable cuando el no-muerto había sido sepultado vivo.

La urgencia de búsquedas como la de la Sociedad… nació de la culpa, es decir, del terror, en gran medida, porque un número considerable de los mal-declarados muertos fue sepultado en ataúdes cerrados, a uno o dos metros bajo tierra; significa que padecieron la experiencia de resucitar para enseguida darse cuenta de que habían sido enterrados vivos y posiblemente morir minutos después asfixiados en medio de la impotencia del encierro. Por eso, Poe coqueteó tan a menudo con la imagen de los corazones palpitando en el suelo bajo nuestros pies.

“La caída de la casa Usher” es un cuento que debe leerse por primera vez antes de dormir, con el cuarto iluminado tan solo por una lámpara de luz cálida que rebote en la pared y proyecte una sombra acuosa a su alrededor. Al final de la historia, cuando el narrador se aleja de la casa mientras esta se hunde en el lago, sepultando a sus dos inquilinos, será imposible despegar la mirada de la puerta, esperando que, en medio del charco de oscuridad de nuestra propia casa, resuenen los pasos torpes de Madeline Usher enfilando por el pasillo hasta que su respiración seseante al otro lado de la madera nos haga caer en cuenta que nosotros también la sepultamos viva en la húmeda cripta familiar.

El argumento es simple: el narrador es invitado a pasar una temporada en la casa de su viejo amigo, Roderick Usher, para acompañarlo a él y a su hermana a superar un quebranto de salud; ella fallece y es sepultada en la cripta donde reposan los restos de los demás miembros de la familia. A partir de ese momento, un ruido casi imaginario comienza a ocupar la casa y finalmente estalla una noche de tormenta que obliga a ambos amigos a encerrarse en una habitación a leer para distraer su atención perturbada. Roderick, cada segundo más cerca de la locura, mira al narrador y entonces acepta la posibilidad de haberse equivocado: “¡Oh, piedad para mí, miserable desdichado que soy! No me atrevía…, ¡no me atrevía a hablar! ¡La hemos sepultado viva!”.

El cuento opera bajo la doble regla impuesta para este tipo de relatos. En el final, luego de su confesión, Roderick se pregunta aterrado a dónde puede huir, si acaso su hermana no estará allí muy pronto, si acaso no aparecerá para reprocharle su precipitación. Cada palabra que pronuncia lo aproxima más al filo del colapso. Cuando Madeline Usher aparece amortajada en el quicio de la puerta que se abre de repente, la vemos con la ropa blanca ensangrentada, temblorosa, a punto de caer junto a su hermano enloquecido.

Ambos son víctimas del error de la precipitación. Sin embargo, la pesadilla se cierra al hacernos partícipes de la desgracia en un doble nivel. El hermano llora la muerte de Madeline, pero el narrador, tan anónimo como nosotros, no lo hace. La regla dice que quienes no lloran la muerte, por falsa que sea, también deben sufrir a causa del resucitado. El narrador presencia la aparición y huye “aterrado de aquella estancia y de aquella mansión” y al alejarse de la casa su “cerebro flaquea” cuando ve desmoronarse las paredes con “un largo y tumultuoso grito”. La escena de él girándose para ver la luna roja iluminar la caída de la casa Usher es tan delicada que parece un chispazo devorado por la noche.

El segundo nivel se revela desde la primera línea del texto; ni el narrador ni nosotros somos conscientes de que también estamos siendo enterrados vivos. La mansión Usher es un sepulcro en el que se descompone toda forma de vida que lo habita: los hermanos cargan la imagen de los cadáveres que pronto serán. Las descripciones son capaces de quemar el poco oxígeno que entra en ese relato claustrofóbico. Cuando arremete la tormenta, no hay más aire para respirar:

…y la enorme densidad de las nubes (que colgaban tan bajas que parecían pesar sobre las torres de la casa) no impedía que recibiéramos la extraordinaria velocidad a la que acudían unas contra otras desde todos los puntos cardinales, sin alejarse en la distancia. Ni siquiera su gran densidad nos impedía percibir esto, y no teníamos ni el menor atisbo de la luna o las estrellas, como tampoco había el destello de ningún relámpago. Pero las superficies inferiores de las enormes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, resplandecían a la luz innatural de una débilmente luminosa y claramente visible exhalación gaseosa que flotaba a nuestro alrededor y envolvía la mansión como un sudario.

“La caída de la casa Usher” es una experiencia efímera de encierro. Poe recoge allí el miedo irracional que hostigaba a los ciudadanos del siglo XIX. Probablemente, ese siglo fue el único que permitió a los diseñadores de ataúdes liberar su creatividad para encontrar una solución al problema de los no-muertos. Hubo ataúdes en forma de L con campanas que sonaban cuando alguien despertaba de su sueño de ultratumba; los hubo con pequeñas puertas y escaleras para que el resucitado pudiera salir de la tumba por sus propios medios; los hubo con un silbato conectado entre la superficie y la boca del difunto mediante un tubo para avisar en caso de resurrección; e imagino que los hubo hechos con madera frágil para poder romperse con los puños al estilo Kill Bill.Supongo que, siglo y medio después, el temor sigue siendo el mismo. Es claro que los diseñadores de ataúdes en el fondo se preocupaban más por ellos mismos que por los falsos difuntos. Como Roderick Usher, aún nos aterra la idea de que nuestros muertos puedan volver a reprocharnos nuestra precipitación, nuestros errores, la vida según la vivimos sin ellos. En cada tumba permanece una chispa escondida

Dejar un comentario