El trastorno obsesivo compulsivo, o TOC, va mucho más allá de saltarse las rayas en las aceras o lavarse las manos muchas veces en el día. Un fotógrafo que ha vivido varios años con esta condición cuenta con detalle cómo es vivir asediado por ideas tormentosas, que por momentos lo incapacitaron para relacionarse con otras personas.

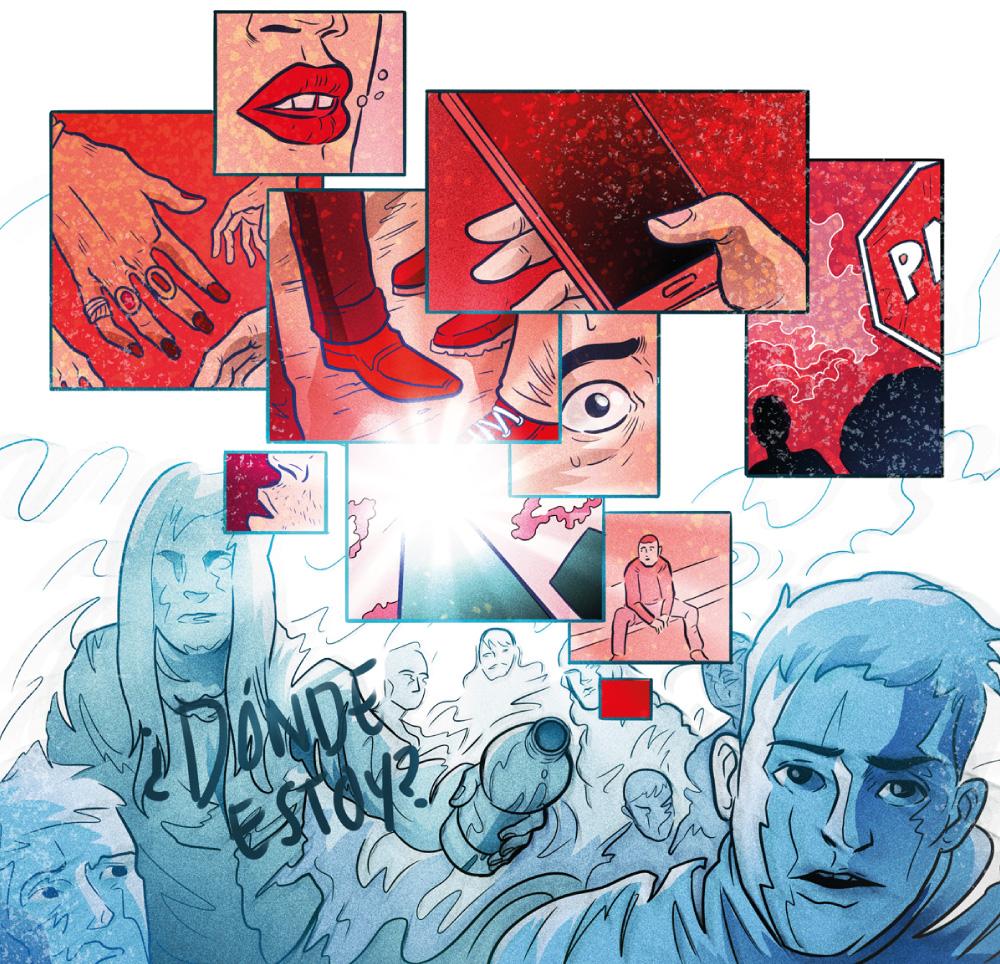

stoy hiperventilado y desorientado, hirviendo, la frente y la barbilla bañadas en sudor. Envuelto en un resplandor difuso aparece frente a mí un hombre rubio, no escucho lo que dice, su voz está envuelta en ecos largos y sobrepuestos. Un instante después reconozco a Juan, el director creativo de la agencia con la que trabajábamos en una licitación importante. Está a unos cuantos centímetros de mi rostro. Detrás de su cara no veo nada, porque un resplandor lo abarca todo. Lo que hay alrededor de la cara de Juan parece estar cubierto por una luminosa pantalla blanca.

Esa luz blanca que enmarca a Juan comienza a volverse gris, luego amarilla. Poco a poco aparecen sombras detrás de él, y comienzo a entender que estoy sentado en un andén en la calle Noventa y pico de Bogotá, a la salida de un edificio negro, inmenso y terrible como un coloso. Ante mí aparece al fin un cielo azul atestado de nubes pequeñas. Entonces aparece también la gente detrás de Juan, los pies de la gente, las manos de la gente, las voces de la gente, sus teléfonos celulares, sus gritos salpicados de babas, sus dedos con anillos, con uñas sucias, sus manos con quién sabe qué historial de haber tocado quién sabe cuántas cosas raras, y que en ese momento me dan palmaditas en el rostro, me toman de los brazos y de los hombros, me ofrecen botellas de agua de las que esos mismos desconocidos absolutos han bebido. Hablan de pedir una ambulancia, de llevarme a algún hospital que estará repleto de enfermedades y de enfermos...

Una hora antes de ese momento en el que recupero la conciencia tirado en un andén, Juan y yo estábamos sentados en una oficina dentro de ese edificio grande y negro, ante el director de mercadeo de la marca de gaseosas más importante del continente y su equipo de trabajo. Intentábamos convencerlos de que mis fotos y las ideas de Juan eran perfectas para la campaña publicitaria que preparaban.

El sol de la mañana entraba por la ventana y lo inundaba todo. Los pocillos llenos de café caliente soltaban humo blanco y brillante; los bolígrafos biselados estallaban por el resplandor de ese sol que convertía las hojas blancas en rectángulos de luz; los aretes dorados de las mujeres estaban incandescentes; los marcos de las gafas arrojaban destellos a la claridad de la mañana. Todos resplandecíamos dentro de esa sala de juntas, casi podía ver las palabras de Juan, lentas, graves, azules brillando frente a nosotros, alabando mi trabajo y sus ideas. Entonces fue cuando lo vi. Perfectamente identificable: negro, sombrío, vibrante, descansaba sobre la mano blanca con pelitos rubios y diminutos de una de las mujeres que estaba en la reunión. En ese momento estaba quieto, pero parecía a punto de saltar sobre mí. Era un mugrecito, un germen, uno solo, uno de tantos sobre la mano de una de las señoras del equipo de mercadeo. Apareció entonces el sudor en mi frente, en mis manos y en mi espalda; las palabras alebrestadas agolpándose dentro del cráneo, empujándose, mordiéndose las unas a las otras, disparatadas y violentas. Intenté cambiarlas por palabras más suaves, porque no era buen momento para ideas negativas: “Es solo un sucio pequeñito. Nadie se ha muerto por un solo germen, Jorge, ya hemos hablado de esto. Además, si fuera un germen no tendrías cómo verlo, son ideas tuyas, pedazo de huevón. Concéntrate en la presentación de Juan”.

"Bajo por las escaleras, doy tumbos, paso un detector de metales, el detector pita, me gritan que la salida no es esa, me tumbo en el andén y me voy, me fundo a negro. Sigo ahí pero ya no estoy ahí".

Alguien en la sala de juntas dijo mi nombre, yo levanté la mirada y asentí. Entonces vi otro, justo encima de una ceja, más pequeño pero más profundo, más agresivo, más peligroso. “Que no sea la ceja del director de mercadeo, que no sea la ceja del director... Obviamente es la ceja del director, no podía ser otra. Pero tranquilo, Jorge, es solo un punto negro, puede ser un lunar, uno de los buenos, uno de los que no tiene cáncer, es solo un punto negro, o verde, o verde muy profundo, ese verde de basura o de cosa descompuesta, ese verde que tiene olor y textura...”. De inmediato vi el siguiente en su nariz y otro más en la parte superior del labio. Y otro, y otro, y entonces me rendí. La verdad revelada bajo esa luz plena que el sol nos escupía a esa hora se me vino a borbotones, en cascada: todo está lleno de gérmenes, el fondo de los vasos de agua, las manos, las tazas de café están infestadas, en los posos de café flotan gérmenes que naufragaron quién sabe desde hace cuánto tiempo en ese mar negro, los puedo ver aún más negros que el café, los puedo ver en las solapas blancas y bien planchadas de las dos señoras que están en la mesa, los puedo ver en la propia mesa de madera pulida y lacada, cuelgan del mentón partido de Juan, ahí en las ventanas reposan por manotadas, puedo ver cómo proyectan sombras infinitas sobre nosotros...

Alguien dice mi nombre de nuevo. Esta vez no basta con asentir: de verdad necesitan que hable, y yo no sé en qué momento de la reunión vamos ni qué me están preguntando. Todos me miran, y yo antes de decir algo me pregunto si quizás vieron gérmenes en mi rostro, si quizás también estoy salpicado de eso, necesito bañarme, necesito jabón, hago cuentas de qué tan lejos estará la ducha más próxima, mi casa queda al otro lado de la ciudad, qué amigos tengo que vivan por aquí... Me repiten la pregunta. Algo sobre el presupuesto. Sigo sin entender, y alguna cara extraña habré hecho porque alguien me pregunta si estoy bien. Y yo no estoy bien pero no lo digo. No digo nada. Tengo nauseas, estoy sudando, no sé de qué hablan, necesito ir al baño. Digo que necesito ir al baño luego de haberme parado y haber dado seis pasos hacia la puerta. He tropezado con las ruedas de las sillas, casi me voy de bruces con la zancadilla que me propinó el pliegue de un tapete mal acomodado que había visto desde que entré a esa oficina y que no acomodé por vergüenza. Salgo, la puerta tras de mí se cierra con un estruendo.

Ya en el baño, al espejo se asoma un tipo con la cara salpicada de puntos negros, con las manos atestadas de gérmenes. Huelo a basura, seguro alguien debió notarlo, qué pena. Con un trozo de papel higiénico envuelto en la mano oprimo el dispensador mientras me pregunto cuántas manos sucias habrán tocado ese botón, si algo está contaminado en este edificio es ese pequeño punto del que brota la calma, mi calma, una calma temporal y cada día más frágil. El agua me alivia, el jabón me alivia aunque es un jabón barato que huele a ambientador.

Vuelvo del baño tan rápido como puedo, mis manos están limpias, son las nueve de la mañana y es posible que esta sea la sexta vez que me las he lavado en el día. Cuando abro la puerta de vidrio esmerilado de la sala de juntas, ya se están levantando. Menos mal. Pido disculpas, no me he estado sintiendo bien. Es entonces cuando el director de mercadeo me pone al día: dice que le ha gustado la propuesta, que le gusta nuestro perfil, que espera trabajar con nosotros, y estira su mano para despedirse. Una mano gruesa y blanca, robusta, atestada de gérmenes verdes, negros, morados... puedo olerlos de lejos, oxidados, químicos, fermentados, apachurrados entre los pliegues de los dedos. Me despido sin darle la mano y salgo rápido. Entre los corredores abundan las voces, el taconeo de los zapatos, el sonido de las teclas de los computadores truena afuera y dentro de mi cabeza. Como puedo encuentro el ascensor, un ascensor atestado de personas que se rozan entre sí, húmedas, acaloradas. No puedo meterme en esa trampa mortal por mi propia voluntad. Bajo por las escaleras, doy tumbos, paso un detector de metales, el detector pita, me gritan que la salida no es esa, me tumbo en el andén y me voy, me fundo a negro. Sigo ahí pero ya no estoy ahí.

Por supuesto, perdimos el cliente. Supongo que la campaña se la dieron a una dupla capaz de apretar la mano de un señor queridísimo que toma decisiones importantísimas para una marca continental grandísima. Que seguramente se había bañado bien esa mañana y que no significaba riesgo biológico alguno para nadie. Entonces aparece la culpa y llena todos los rincones de mi vida en la semana siguiente a la reunión. Me siento avergonzado e idiota. ¿Cómo explicas que has perdido un buen negocio porque no fuiste capaz de apretar una mano? Aparecen las mentiras para justificar lo injustificable, la vergüenza.

Por supuesto, no era la primera vez que ocurría, ya había pasado antes. La situación me estaba acorralando, me estaba haciendo tocar límites absurdos: no había vuelto a montar en bus o en Transmilenio, había comenzado a salir a la calle con guantes plásticos, los bancos y hospitales eran lugares impensables que me provocaban nauseas de solo pensar en ellos. Pero uno no puede ir con guantes quirúrgicos a presentar una propuesta sin parecer un enfermo. Tampoco puede, como fue posible comprobar, dejar con la mano estirada al director de la empresa que lo quiere contratar.

¿Qué me estaba pasando?

Para esos días era evidente que necesitaba ayuda. Me bañaba cuatro o cinco veces al día y me parecía normal; duchas largas, de treinta o cuarenta minutos. Sabrá el diablo cuántas veces al día me lavaba las manos, pero tenía pelado el borde de los dedos a causa de una dermatitis por el exceso de jabón; además me arrancaba los cueritos y había partes que quedaban en carne viva. Los libros de mi biblioteca estaban ordenados por tamaño. La ropa en los ganchos ordenada por color y los ganchos separados por cinco centímetros exactos entre sí. El contacto con la gente se me dificultaba mucho, me asaltaban ideas horribles en las que me mataba o le hacía daño a las personas, ideas violentas aparecían ante mí en cada esquina, a cada momento. Si mamá me llevaba comida cuando iba a visitarla, pensaba que me quería envenenar, y veía la imagen patente ante mis ojos, mi cuerpo de bruces en el suelo con la boca repleta de espuma. Si comía por fuera pensaba lo mismo, suponía que me querían envenenar, y cuando esa idea me parecía demasiado absurda entonces pensaba que la comida estaba vencida: “la gente es muy descuidada, me voy a intoxicar”, y volvía la misma imagen, la misma espuma por la boca, la misma ansiedad.

Sabía perfectamente que esas ideas no tenían ningún sentido pero no podía evitarlas. Sobre todo, no podía evitar la ansiedad que me provocaban, la tristeza que me daba tenerlas siempre en la cabeza. Nietzsche dijo algo así como “Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti”. En esa época sentí que el abismo saltó en mí y tocó fondo dentro de mí.

Así que esto es el TOC

Si el lector leyó bien el encabezado, entonces ya sabe que me llamo Jorge Andrade Blanco y que tengo TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Sabe también que soy fotógrafo. Me diagnosticaron hace poco más de seis años, no siempre fui así. Hubo un tiempo en el que podía subirme al transporte público tranquilo; si en una ligera falla de cálculo o ante un inesperado movimiento del vehículo mi mano resultaba empotrada en el gelatinoso peinado de un oficinista no era el fin del mundo, me limpiaba con mi propio pantalón y la vida seguía su cauce inagotable. Hoy la sola idea de tocar la barra de un bus me estremece, me hace cerrar los ojos y sacudir la cabeza. Ya no digamos tocar la cabeza de un desconocido.

En mi caso, como en el de la mayoría de personas que padecen esta enfermedad, sufro de varios tipos de TOC: soy “limpiador”, “verificador”, “ordenador” y “puro o atormentado”. Los limpiadores nos obsesionamos con que el mundo está contaminado, lleno de gérmenes y de enfermedades. Esa idea hace que tengamos que limpiar nuestro entorno y a nosotros mismos para reducir la ansiedad. Los verificadores nos cercioramos más veces de lo normal si cerramos la puerta, la llave del gas, las ventanas, si enviamos correctamente un mail; nos aterra que producto de un descuido, por ejemplo, se incendie nuestra casa —y la vemos arder vívidamente en nuestra cabeza—. Los ordenadores disponemos nuestro entorno según unas pautas muy rígidas: nos obsesiona la simetría y la armonía; si algo rompe dicha armonía no podemos descansar hasta recomponerla, o podemos tener reacciones sobredimensionadas, ataques de rabia o depresión causados por cosas insignificantes como un libro en el lugar equivocado, o una camisa roja donde están las blancas. Los que sufrimos de TOC puro o atormentado nos obsesionamos con ideas y pensamientos negativos reiterados que resultan incontrolables y bastante perturbadores. Estas ideas se repiten y se vuelven insoportables; en mi caso, pensaba que me querían envenenar, síntoma que parece más propio de la psicosis paranoide, pero que en mi caso era causado por el TOC puro.

La estructura de la enfermedad es sencilla: un pensamiento o varios te obsesionan, esa obsesión se repite y te causa ansiedad, miedo y vergüenza; aparece una compulsión, que no es más que una acción que hace que la ansiedad desaparezca o disminuya. En el caso de los limpiadores, limpiar; en el de los ordenadores, ordenar. El problema es que entre más paso das a la compulsión, con más regularidad aparecerá en tu cabeza la obsesión y más corto será el alivio.

Por supuesto, hay otros tipos de TOC. También existen los “ritualizadores mentales”, los “repetidores” y los “acumuladores”. De estos no hablaré porque no los conozco, no son los que padezco. Menos mal: con los cuatro que cargo a cuestas me parece más que suficiente.

"Al intentar evitar esos pensamientos, la respuesta natural del cuerpo será volver a traerlos con más intensidad. Si creo que el contacto con ciertos elementos va a matarme, necesito tener ese contacto todos los días en pequeñas dosis".

El principal problema que enfrentamos los que padecemos esta enfermedad a veces no tiene que ver con nuestras obsesiones, sino con los demás. Para el común de las personas somos unos exagerados, unos histéricos. A diario tenemos que encontrarnos con frases como “pero a mí me pasa lo mismo y no reacciono así”, “yo también tengo obsesiones”, “yo también camino sin pisar las líneas de los adoquines, eso no es una enfermedad”, “yo no puedo dormir si el armario no está bien cerrado”.

La verdad es que mucha gente tiene este tipo de ideas, pero según estudios recientes, se estima que poco menos del 2 % de la población mundial realmente padece de trastorno obsesivo compulsivo. Por eso, es pertinente aclarar que aunque usted tenga este tipo de ideas, no necesariamente tiene TOC. El TOC es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante, hay personas que no pueden volver a tener contacto con otros seres humanos, y se quedan recluidos de por vida en un rincón exacto de su casa, atormentados por lo que pueda esperarlos afuera: el desorden, los gérmenes, un mundo asimétrico. A otros se les dificultan las interacciones sociales, se vuelven retraídos y despistados, imbuidos en las ideas que los atormentan. Existen otros que acumulan y convierten sus hogares en verdaderos basureros.

Lo peor es que ante nuestras ideas, la respuesta común es “no pienses en eso”, y ese es el peor consejo para alguien que sufre de TOC. Rechazar nuestras obsesiones solo las fortalece. Si yo le pido al lector que no piense en un elefante rosado, lo más probable es que lo primero que pase por su cabeza sea la imagen de un elefante rosado. Pero, además, estas son ideas que nos causan miedo, y rechazarlas hace que nuestro cuerpo segregue una sustancia química llamada epinefrina. La epinefrina prepara nuestro cuerpo para luchar, tensa los músculos, acelera la respiración y el corazón, y los pensamientos comienzan a desbocarse. Esta sustancia tiene otro nombre que quizá es más familiar para todos: adrenalina.

Al intentar evitar esos pensamientos, la respuesta natural del cuerpo será volver a traerlos con más intensidad. Es por eso que la terapia cognitivo conductual, que suele utilizarse para combatir la enfermedad, basa gran parte de su lógica en exponernos de manera controlada y constante a las ideas que nos obsesionan. Solo así se reduce la ansiedad. Si creo que el contacto con ciertos elementos va a matarme, necesito tener ese contacto todos los días en pequeñas dosis; si vienen a mi mente ideas horribles no debo rechazarlas, debo aceptarlas y darles rienda suelta para observarlas. Este tipo de terapias, acompañadas siempre de un psiquiatra, hacen que la ansiedad se reduzca hasta niveles en los que es tolerable.

La mala noticia: no hay una cura definitiva. Siempre estarán esas ideas con nosotros. Pero con terapia constante y, en algunos casos (como el mío), con ansiolíticos y antidepresivos, se puede controlar la enfermedad. Luego de un par de años ya no necesité más medicamentos, las citas con el psiquiatra son cada vez menos frecuentes y puedo apretar la mano de los clientes para cerrar un negocio. Por supuesto no ha sido fácil, y menos para alguien cuyo trabajo tiene que ver con las formas, las texturas y la estética en general. Ha habido épocas de crisis en las que he retocado mis fotos de más y he entregado tarde los encargos (que lo digan los editores de esta revista). Hay quienes me dicen que tengo suerte, pues relacionan el TOC con el perfeccionismo, y de alguna manera sí están ligados, pero hay un extremo del retoque fotográfico en el que comienzas a darle a la foto elementos que no necesita, cosas que la dañan. Porque estás viendo más con los ojos de la enfermedad que con los ojos de la lógica.

Ha sido difícil, pero aquí estoy, viéndole a este testimonio infinidad de errores estructurales. Lo reviso, lo releo con una voz constante que me dice que es una paparruchada, que no debo publicarlo, que lo van a rechazar, que ya no sirvo para escribir, que los editores se van a burlar de mí… y eso que se supone que estoy mejor. En fin: esto es lo que hay. Los ojos de la lógica me dicen que no está nada mal; los de la enfermedad esta noche no me dejarán dormir bien de tanto pensar en esto. La vida sigue.

Fotografías de Jorge Andrade Blanco.

![]()

Dejar un comentario