Desde adolescente supe que no podía diferenciar ciertos colores. Lo que parecía una simple confusión resultó ser una anomalía en la visión, conocida erróneamente como “daltonismo”. No me limita, pero sí me reveló algo esencial: que mi forma de mirar el mundo es distinta, y en ello hay un valor inesperado.

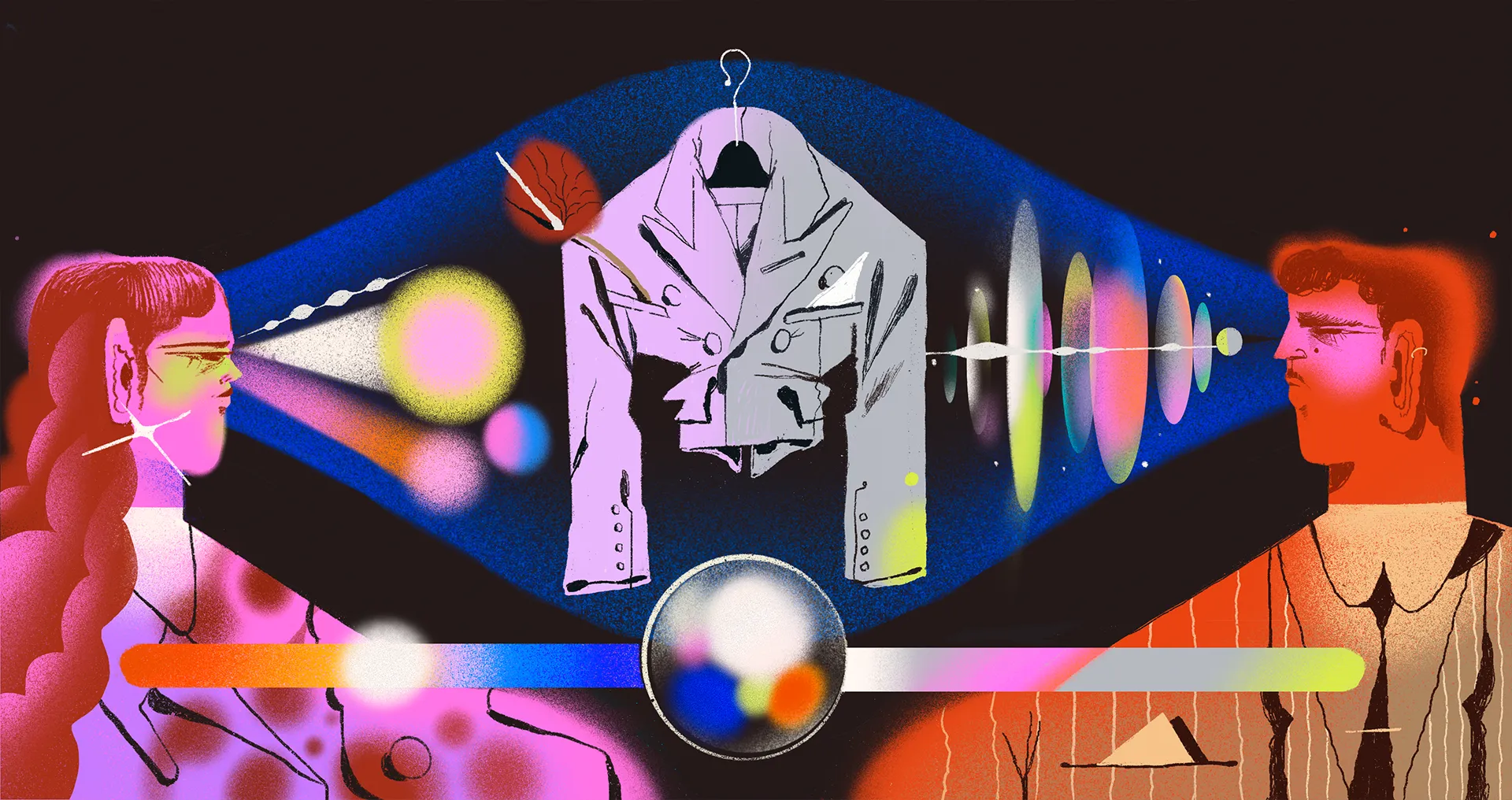

Recuerdo que ese día visité aquella tienda, con la esperanza de encontrar un buen descuento que me permitiera adquirir uno de los blazers que siempre había querido de ese lugar. En particular uno llamó mi atención. Lo primero que hice fue buscar el precio en la etiqueta. Para mi fortuna, era una ganga. Además, me gustó su color: un gris sobrio y elegante, que me permitía mezclarlo con varias prendas, pensé. Lo saqué de la percha, fui a los vestidores, me lo medí y lo contemplé frente al espejo. Me quedaba perfecto, como si fuera hecho a la medida. Entonces, con la convicción de haber hecho una buena elección, me dirigí a las cajas y lo compré. En casa, buscando una segunda aprobación, se lo mostré a mi familia. Fue una de mis hermanas quien lanzó la alerta: “¿Mora leche? ¿En serio? ¿No había de otro color?”. Para todos ellos, el blazer era un tono entre púrpura apagado y vino aguado. Para mí, seguía siendo gris.

En mi intento por comprender lo que veía —o lo que no veía— hablé con dos especialistas: Luz Martínez, neurooftalmóloga, y Karim Abello, oftalmólogo, ambos adscritos a Colsanitas. Con ellos entendí mi condición más allá del diagnóstico. Sus explicaciones no solo me revelaron qué ocurre en mis ojos, sino también lo que hay de filosófico en mirar distinto.

Una precisión sobre lo que creemos es el daltonismo y el color

Durante años creí que “daltonismo” era la forma correcta de nombrar la dificultad para diferenciar los colores. Lo escuché desde niño, lo repetí sin cuestionarlo y terminé por asumirlo como una etiqueta. Sin embargo, como me explicaron los médicos Martínez y Abello, ese término se queda corto: es apenas una denominación dentro de una condición más amplia.

La popularidad del término proviene del apellido del científico británico John Dalton, quien en el siglo XVIII fue el primero en describir sus propias dificultades para distinguir entre los colores rojo y verde. Sin embargo, ambos profesionales afirman que lo correcto sería hablar de anomalía en la visión del color, o discromatopsia, un término que a nivel clínico describe el síntoma de alteración en la percepción del color en las personas.

No se trata simplemente de confundir el rojo con el verde, sino de cómo el ojo procesa la luz y traduce la realidad, ya que el color no es una propiedad inherente al objeto, ni una sustancia que pueda tocarse, es luz viajando en diferentes longitudes de onda. Y lo que vemos es el resultado de cómo esta interactúa con nuestras células visuales. De acuerdo con la doctora Luz, “en la retina, los conos son los encargados de recibir esa información. Hay conos sensibles al rojo, al verde y al azul”. Si alguno de ellos funciona de forma irregular, la imagen que recibimos del mundo cambia. No se transforma solo un color, se alteran sus combinaciones y matices.

Esa dificultad, invisible para los demás, sí tiene un peso para mí. Puede influir en cómo elijo mi ropa, cómo interpreto una señal o cómo respondo a una pregunta en apariencia sencilla: “¿de qué color ves esto?”

Las causas detrás de lo que ya no se ve igual

Durante años, mi mamá repetía una frase que me dejaba más preguntas que respuestas: “De niño usted sí distinguía los colores. No sé por qué ahora, de adulto, resultó con eso”. Cada vez que lo decía, parecía señalar un cambio ocurrido en silencio, sin que nadie lo notara del todo. ¿Cómo explicar una alteración que no parecía estar desde el inicio y que surge sin trauma ni señales visibles?

La neurooftalmóloga Martínez me ofreció una lectura que comenzaba por lo esencial: las anomalías en la visión del color pueden ser congénitas (presentes desde el nacimiento) o adquiridas (que aparecen con el tiempo). “Tú lo tenías, seguramente como una alteración pequeña. Solo que no se presentó desde el nacimiento, sino más tarde”, me dijo. Según ella, el sistema visual puede funcionar bien durante años, hasta que alguno de sus fotorreceptores pierde fuerza. No tiene que ser algo drástico, basta una variación sutil para que el contraste cambie. Esa lectura coincide con lo que me planteó el médico Abello. Para él, “las características genéticas para desarrollar una discromatopsia, frecuentemente, vienen con la persona, pero comienzan a desarrollarse en la medida que crece”.

En los casos de discromatopsia adquirida, las anomalías en la visión del color suelen ser más evidentes cuando existe una afectación de la retina, provocada por enfermedades como el glaucoma, ciertos tipos de epilepsia o tumores cerebrales. Estas condiciones pueden alterar la visión cromática, incluso en personas que previamente distinguían los colores con normalidad.

Lo aprendido me llevó a una conclusión: no había una sola causa ni historia. Tal vez mi forma de ver siempre fue distinta, solo que el mundo aún no me lo exigía. Y cuando lo hizo, los colores ya no estaban donde los recordaba.

El test de Ishihara: cuando los números desaparecen entre colores

No crecí sabiendo que tenía discromatopsia; la confirmación llegó en un chequeo rutinario durante mi adolescencia. Tras comprobar que mi visión era 20/20, el optómetra me pidió identificar cifras y figuras en círculos de puntos multicolores: el clásico test de Ishihara. Donde otros veían un 74 o una casa, yo no veía nada. A veces forzaba la vista, buscaba formas, decía números o palabras que eran apenas conjeturas. Más que un resultado, lo que experimenté fue presión: la urgencia de acertar en algo que, para mí, simplemente no estaba allí.

Según el doctor Abello, lo ideal es realizar el test de Ishihara en formato físico, ya que las pantallas digitales tienen calibraciones de color variables que ofrecen menos confianza que el impreso, el cual sí está estandarizado. La doctora Luz coincide y añade que, además del medio, factores como las condiciones de luz también pueden alterar los resultados. Por eso, ambos concluyen que no se trata de descartar por completo la versión digital, sino de usarla con prudencia y bajo criterio médico, como una buena aproximación para detectar anomalías en la visión del color.

A partir de ese momento surgió mi curiosidad por otras formas de detectar la discromatopsia. Una de ellas, que aún no he realizado, pero me intriga profundamente, es el test de Farnsworth-Munsell, disponible en dos versiones: una con 15 fichas y otra con 100. “En estas pruebas, se pide a la persona que ordene una secuencia cromática lógica. Quienes tienen discromatopsia suelen agrupar tonos que les parecen similares, aunque estén fuera del orden real. Eso revela cómo perciben el color”, me explicó la doctora Martínez.

A diferencia del Ishihara, esta prueba no exige respuestas rápidas ni aciertos numéricos, “es un mecanismo más amigable para el paciente y absolutamente preciso”, señala el doctor Karim. Da espacio para observar, interpretar y dejar que el ojo actúe sin la presión de encajar en lo que se espera. Más que detectar un "error", permite entrever una forma distinta de mirar, que hace parte de lo que yo percibo.

Cómo se nombra a lo que no se distingue: los nombres del color ausente

¿Qué tipos de anomalías en la visión del color existen? Aquí es donde el discurso médico suele tornarse técnico. “Podemos tener una pérdida total o parcial de la capacidad para identificar ciertos colores”, me dijo el doctor Abello. Hay formas completas llamadas anopías, y otras más leves llamadas anomalías. “Si tienes completamente dañado uno de los pigmentos, hablamos de una anopía. Por ejemplo, protanopía para el rojo, deuteranopía para el verde y tritanopía para el azul. Pero si la percepción está solo ligeramente alterada, entonces se usa el término protanomalía, deuteranomalía o tritanomalía respectivamente”, mencionó la doctora Luz. Algunas personas no distinguen ningún color; lo ven todo en una escala de grises. Esa forma extrema se llama acromatopsia.

En mi caso, aunque no tengo el diagnóstico exacto, sé que hay tonos que no distingo claramente: rojo y café, verde y amarillo fluorescente, azul y morado. “Seguramente tienes una anomalía leve. Como ocurre en muchos casos, ves el espectro del color, pero no tal y como lo percibe la mayoría”, fue lo que me explicó la doctora Martínez cuando le conté mi situación.

Y aunque los nombres ayudan a entender lo que no se distingue, también dejan claro que no todo debe verse igual para ser legítimo. En mi caso, lo aprendido no puso límites: solo puso palabras a un modo de ver que ya era mío.

Más que corregir: adaptar, explorar y habitar el color

Aunque no hay cura para la discromatopsia, existen maneras de adaptarse. No permiten identificar un color si el ojo no lo percibe, pero sí ayudan a reconocer diferencias que antes se perdían —como distinguir un rojo de un marrón, sin nombrarlo del todo. Entre estas herramientas se encuentran los filtros ópticos personalizados, las aplicaciones móviles y algunos programas de diseño. Todos buscan mejorar la relación con el color, basados en el contraste cromático entre pigmentos.

“Yo les digo a los pacientes que antes de comprar gafas con filtros, jueguen con las apps, prueben los colores y contrastes que les funcionan, y así llegan más seguros a buscar una solución funcional”, dice la doctora Martínez.

Yo, en cambio, nunca he sentido la necesidad de usar ni explorar filtros ópticos. He podido crear y trabajar así, con lo que tengo. Cuando diseño presentaciones, combino los colores como los intuyo. A veces, al mostrarlas, pregunto con cautela: “¿Esto se ve bien?”. Algunas veces sí, otras no. Si colaboro con otros, les pido que me nombren los colores, como quien revisa un mapa sin saber si está al norte o al sur. Sin embargo, cuando creo en solitario, algo sucede: los contrastes que propongo y los tonos que elijo tienen su propia lógica. No es exactamente la que el mundo espera, pero es mía y, en ese margen, también hay diseño.

En últimas, tal vez aquel blazer mora leche fue el inicio de una forma de apropiación. De aceptar que lo que me gusta puede no coincidir con lo que los demás ven, y que eso no es un problema. Ver distinto no es errar, es habitar la diversidad de la percepción. “Desde el punto de vista filosófico, es súper interesante la condición, es una manera de representar cómo un mismo paisaje puede ser visto desde dos perspectivas”, fue la conclusión que me compartió el doctor Karim. Y a veces, eso basta para que el mundo tenga otro matiz.

Dejar un comentario