Ser madre cambia la vida de muchas maneras y una de las transformaciones más profundas suele ser en las amistades. Este testimonio reflexiona sobre cómo la maternidad puede generar distanciamiento emocional, la soledad que acompaña el puerperio y los desafíos de mantener conexiones con amigos que no comparten la misma experiencia.

La soledad fue, quizá, la sensación que más me acompañó los primeros tiempos de mi maternidad. Mi cuerpo estaba volcado al cuidado de mi hijo, y yo no tenía con quién hablar, desahogarme, incluso vomitar, sobre lo que maternar me estaba haciendo, sobre cómo me sentía, sobre esa soledad que se volvía rutina. Mi pareja salía a trabajar a las siete de la mañana y volvía doce horas después. Mi mamá y mi abuela vivían lejos y era impensable quejarme con ellas: ¿con qué cara decirles que la maternidad me parecía dificilísima, si ellas tuvieron que maternar en condiciones más duras que las mías? Y mis amigos, bueno, mis amigos, prácticamente desaparecieron. Y en las pocas interacciones que tuve con ellos y ellas, la atención siempre se dirigió a Nicolás:

Una amiga me escribió, después de que publiqué una foto en Instagram en la que cargaba a mi hijito recién nacido: “¿Cómo está el bebé?”. No hablábamos desde que yo tenía seis o siete meses de embarazo.

Mi mejor amigo me visitó cuando Nicolás tenía 3 meses; de regalo le llevó un lindo body y pasamos la tarde juntos, pero después no lo volví a ver en meses.

No es un secreto que la maternidad complejiza muchos vínculos. La relación de pareja y con nuestros mapadres son de los que más se suele hablar. Pero poco se discute sobre lo que sucede con la amistad, más si esos amigos no tienen hijos, más si fuiste de las primeras personas de tu grupo en atravesar la maternidad.

¿Qué sucede con la amistad cuando una de las partes se convierte en madre? En Quién quiere ser madre, Silvia Nanclares explora su deseo de experimentar la maternidad a sus cuarenta años. Allí cuenta lo que sentía cuando sus amigas se convertían en madres y su deseo no se asomaba ni por error: “Hubo un tiempo, ya casi puedo decir una época (...), en que tenía un álbum en Facebook titulado ‘Los ladrones de amigas’. Desde que cumplí los treinta, algunas de ellas empezaron a abandonar nuestra zona de amor comunal para atender y amar a unas criaturas que reclamaban toda su atención. Sentía celos. Tener amigas madres fue toda una revolución en nuestro ecosistema”.

No sé si para mis amistades fue una revolución en su ecosistema que yo me convirtiera en madre —pienso que no—, pero sí creería que sintieron lo de Silvia: celos, porque había nacido un “ladrón de amiga”. Y además le agregaría otra emoción: miedo. Lo que creo es que mis amigos y amigas vieron una realidad a la que le temieron y prefirieron cerrar los ojos y hacer como si nada pasara. Yo representaba algo no deseable: una mujer que había dejado de existir como ser independiente, que olía a leche todo el tiempo y se la pasaba dando teta y cambiando pañales; una mujer que se “reducía” a mantener con vida a esa criatura que había salido de ella.

Y las y los entiendo: fui madre a los 27 años y mis amistades más cercanas no pasaban de los treinta. Seguramente, si en lugar de mí hubiera sido uno de ellos quien tuviera un hijo, habría actuado igual: también habría cerrado los ojos, aparecido de vez en cuando, como para no perder el contacto del todo, y llamado “ladrón” a ese bebé que tenía cooptado a quien alguna vez llamé amiga o amigo. Pero aunque entiendo, ese cambio en la amistad es un síntoma de algo más profundo: no sabemos acompañar a una madre (y padre, porque, menos mal, hoy día hay más hombres paternando).

En La madre que puedo ser, Paulina Simon Torres describe muy bien esto: “Llegaban las visitas esperadas, los amigos solteros (...). Pero cuando entraban hacían ruido. Era como si no supieran dónde estaban. No habían oído hablar del planeta bebé. Hacían preguntas: ‘¿Y duele?’, ‘¿qué tal estar de vacaciones?’. Luego empezaban a hablar entre ellos. Se ofrecían consejos sobre problemas románticos (...). Los escuchaba mientras trataba de recordar por qué anhelaba tanto aquella compañía. Por qué nadie me preguntaba si había tenido tiempo de desayunar. Por qué nadie me había traído pan, alguna golosina, algo de tomar, por qué tenía que pedirles a cada momento que bajaran la voz que el niño dormía. Y siempre alguien decía: ‘He oído que es mejor que se acostumbren al ruido’”.

Sin duda, yo también he sido cómo los amigos que describe Paulina. Las pocas amigas que se convirtieron en madres antes que yo, dejaron de ser mis amigas. Antes pensaba que era por ellas, porque se habían vuelto un apéndice de sus criaturas, porque cambiaron demasiado. Hoy entiendo que fue por mí. Les exigí ignorar su faceta de madres —una faceta imposible de anular, pues es transversal a todos nuestros roles—; les reclamé porque ya no eran como antes —divertidas, livianas, sin cargas—; y no entendí que la experiencia materna revuelca: nunca más se vuelve a ser la misma persona, y eso implica que hay amistades que no sobrevivirán a la conformación de la nueva identidad.

Ese fue mi caso: con la maternidad perdí muchas amistades. La distancia que se abrió cuando me convertí en madre fue tan grande que no hubo forma de acortarla después. Así como mis amigos y amigas no entendían el planeta bebé que yo habitaba, yo no era capaz de comprender el suyo: un planeta dominado por problemas de amor o trabajo que tiempo atrás me hubieran parecido importantísimos, pero que en ese momento me parecían triviales. Yo estaba concentrada en poner mi cuerpo, en cómo pagar la asesoría de lactancia, en cómo terminar mi maestría, en cómo sacar tiempo y ganas para estar en pareja, en cómo conciliar el trabajo remunerado con la maternidad… Con Nicolás pegado a mi teta, anulé mi rol de buena amiga: no era capaz de ver más allá de mi entorno, pues solo estaba para ser madre (una amiga me dijo, cuando Nico ya tenía dos o tres años: “¿Te acuerdas que te visité cuando él era un bebé?” Claro, mentí. No quería quedar como la peor amiga del mundo por no recordarlo).

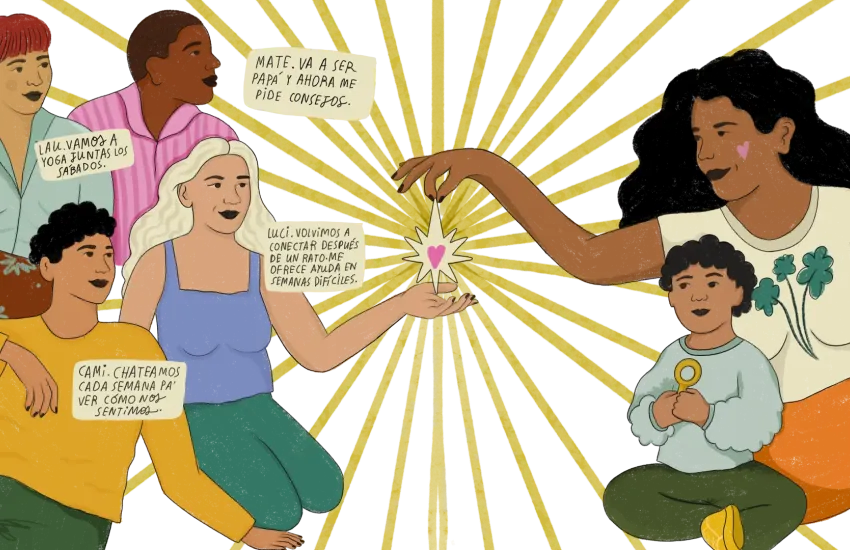

Hubo otros amigos y amigas que, aunque nos distanciamos por unos años, no alcanzamos a estar en dos planetas absolutamente distintos, sin posibilidad de encontrarnos de nuevo. Cuando pasé el puerperio —casi dos años después, porque este no dura 40 días, como se piensa, ya que además del puerperio físico está el emocional—, mi hijo ganó autonomía e integré mi nueva identidad de madre, pude mirar hacia afuera y reencontrarme con algunas amistades. Pero en otro lugar: yo no fui hacia ellos, como si nada hubiera pasado, pues mi realidad había cambiado y nunca volvería a ser la misma. Pero tampoco esperé que ellos vinieran hacia mí sin yo moverme, porque la amistad (o eso creo) no es acomodarse de forma unilateral al otro. Lo que hicimos fue crear un nuevo punto de encuentro. Cada uno se movió de su planeta para vernos en una estrella intermedia, donde nos reconocimos con nuestras nuevas identidades. Porque yo no era la única que había cambiado: ellas y ellos también.

Es un hecho que la amistad entra en un punto de quiebre con la experiencia materna o paterna, y aunque yo pude encontrarme con algunos amigos y amigas tiempo después, pienso que puede evitarse ese distanciamiento tan doloroso si adquirimos herramientas para acompañar a madres y padres, en especial los primeros años. Como dije al principio, la sensación de soledad fue lo que más me acompañó al inicio de mi maternidad, pero no era una soledad simplemente física, sino emocional: me sentía sola porque no tenía con quien hablar. ¿Habría sido diferente si mis amigos, amigas y yo hubiéramos sabido más sobre el puerperio y los cambios de la maternidad, y no nos hubiera sorprendido descubrir que ya no se es la misma persona?

Pensaría que sí. El silencio que viví esos primeros meses de maternidad fue lo que me hizo sentir tanta soledad. Así lo escribí en mi libro Maternidades imperfectas: “En las charlas que he tenido con amigas madres, en las conversaciones con mujeres que han estado en talleres que he facilitado sobre maternidades, he encontrado un patrón para entender la soledad [de la madre]: se trata de un tipo de soledad que nace del silencio (...). Por supuesto, surge de la soledad física de estar en nuestros hogares sosteniendo la vida de nuestros hijos e hijas, pero también de la soledad simbólica (...): la de carecer de la palabra que organiza, narra y transmite. La palabra que nos ha sido arrebatada porque las madres no debemos hablar de la maternidad, y menos si se trata de cuestionar el relato dominante, ese que dice que la experiencia materna siempre es bella, agradable y ‘suficiente’ para la realización femenina”.

Pero cuando rompí el mutismo y escribí sobre la experiencia materna (las luces, las sombras, lo bueno, lo malo), no solo me sentí menos sola, sino que pude construir una red de apoyo virtual con otras madres que, aun con las diferencias en nuestros contextos, se sentían como yo. Fueron esas madres las que me rescataron del silencio, me escucharon y validaron. La conversación con ellas me salvó. Pero aunque agradezco esas nuevas amistades, me niego a creer que quienes tenemos hijas e hijos tenemos que rearmar un nuevo círculo social donde todos los miembros tengan que ser mapadres para que entiendan cómo nos sentimos. Lo que creo es que, si queremos conservar una amistad, hay que permitir el cambio: seguramente la amistad se transformará y eso no está mal.

Hoy día se suele decir, en el contexto de un vínculo sexoafectivo, que el amor es una decisión diaria; pero, ¿esto no aplica también en la amistad? ¿Acaso la amistad no es una decisión diaria? Yo creo que lo es (y esto no significa ser la amiga más presente sino aprender a acompañar, incluso a la distancia). Y por eso si tenemos una amiga o amigo que esté atravesando una experiencia transformadora (como la maternidad, pero sin duda hay otras también: un duelo, una mudanza, un cambio demasiado grande), antes de irnos y justificarnos con frases como “ya no la o lo reconozco”, preguntémonos: ¿decido esta amistad? ¿Cómo puedo acompañar desde mi lugar?

Y si se decide la amistad, lo único que hay que hacer es conversar: escuchar con concentración, validar con empatía y abrazar y acompañar con amor. Eso es lo que quienes cuidamos más necesitamos, para no sentir esa soledad tan cruel que nos hace creer que estamos en un planeta lejano donde nadie nos ve ni escucha.

Hace poco le dije a mi mejor amigo que no me gustaba estar con mi hijo y él al mismo tiempo, pues sentía que Nicolás, con sus gritos y demandas, lo incomodaba. En otro tiempo, mi amigo se hubiera alejado, pero esta vez escuchó, anotó y me abrazó.

Dejar un comentario