Me tomó años saber por qué mi mamá nunca volvió por mí. Ahora, hice las paces con eso y agradezco a las otras mamás que la vida me dio.

Para muchas personas la pandemia fue el tiempo de volver a encontrarse en casa con su familia, pasar un tiempo más relajado, y aprender muchas cosas (recetas, manualidades, rutinas de ejercicio). En mi caso, fue una estrellada con las heridas que cargaba.

El covid llegó un mes después de que mi mamá tuvo un intento de suicidio. Ya no recuerdo hace cuánto no la veía. Lo que pasó desató emociones que mi cuerpo no me permitía vivir, porque yo no las lograba describir. Hasta ese momento mi experiencia más cercana con la muerte había sido la de mi bisabuela Carmen, que falleció cuando yo tenía once años y, la verdad, no recuerdo bien. Siete años después, una llamada me abrió la puerta a algo desconocido: enfrentar que mi propia mamá se hiciera daño.

Yo no tenía una relación con mi mamá y, sin embargo, percibía esa conexión de haber vivido nueve meses en su vientre. Sentí una densa incertidumbre al no saber si ella y su cuerpo iban a recuperarse de ese evento. Afortunadamente, pudo salir bien de ese episodio.

Unos días después viajé a Sogamoso, la pequeña ciudad en la que nací, a tres horas de Bogotá (en donde estudiaba y ahora vivo), porque era Semana Santa. Ni siquiera había llevado pijama. Fue la maleta peor empacada de toda mi vida, porque no pude regresar. Cerraron todo, nadie podía salir, no había universidad presencial y mi destino sería vivir un año allá.

Durante esos 12 meses la mayoría de personas estaban en casa, pero mis abuelos, con quienes vivía, no pararon de trabajar. Incluso creo que fue de sus años más ocupados, ya que ellos hacían parte del sector de primera necesidad porque vendían víveres y alimentos en su almacén (que ya cumple casi cuatro décadas). Vivíamos nuevamente juntos, pero mi vida era separada de ellos. Yo entraba por Zoom a clase. Me veía en Zoom con mis amigos. Yo comía sola. Ellos estaban ocupados. Nos veíamos en las noches y los fines de semana, cuando yo no estaba haciendo trabajos de la universidad. A veces, los ayudaba en sus ocupaciones.

Mi abuelo y yo estábamos en un momento difícil de nuestra relación. Por algún motivo, desde mi preadolescencia todo lo mío en sus ojos se tornaba malo, así tuviera mis logros. Quizás le recordaba de alguna forma al embarazo adolescente de mi mamá, su hija mayor, la luz de sus ojos, o simplemente tenía miedo de que se repitiera la historia conmigo. Pero era cruel. Para mí él se volvió alguien al que no quería hacer partícipe de mi vida. Se había convertido en una especie de papá que ponía problema si yo tenía que salir dos tardes o pedía permiso para ir al cine con mis amigas.

Tal vez fue su manera de expresar el estrés de la pandemia, pero sus reglas me agobiaban. Desconectaba el router del wifi, bajaba los tacos de la luz cuando yo estaba haciendo un trabajo con mis amigos. Había creado un pequeño régimen que me encerraba cada vez más en cuatro oscuras paredes. Hoy nos da risa porque quizás hizo parte de su crisis de los 60. Pero en ese entonces, aún cuando volví a Bogotá en 2021, duró seis meses sin hablarme. En contraste, hoy me ama y me lo recuerda cada vez que puede.

Ahora somos cercanos y superamos esa etapa, pero los recuerdos están. A veces los domingos en la tarde hacía sopas de letras con mi abuela, a quien llamo “ma”. Dormíamos juntas o entre semana, en las noches, hacíamos cualquier cosa con tal de pasar tiempo juntas. Sin embargo, yo volvía a mis cuatro paredes a llorar sin razón. No dormía ni tres horas por noche, pensando en la pandemia y en mi mamá. Hasta ese momento, nunca había vivido con ella. De hecho, llevaba seis años sin verla. Sabía que vivía en el llano, creo que en Yopal, pero se había apartado totalmente de mí y de toda su familia. Me escribía cuando necesitaba algún favor y el único que la había visto era mi abuelo, porque viajó cuando nos enteramos de su intento de suicidio.

¿Con quién vives?¿Cómo es tu familia?¿Por qué no vives con tu mamá?¿Y tú papá? Podría extenderme en las preguntas que le hacían a la pequeña Catalina en el colegio, o en cualquier lugar en el que tuviera contacto con personas. No sabía muy bien cómo responderlas, porque yo misma no entendía mi situación. Era una niña. Las reacciones de asombro o tristeza de esas personas me hacían sentir extraña y triste. ¿Por qué me preguntaban por la diferencia entre el color de pelo mío y el de mi mamá? ¿Por qué les extrañaba que mi hermana tuviera otro tono de ojos? Ellas: monas, ojos color miel, más hacia el verde, piel súper blanca. Yo: ojos café, cabello negro, piel trigueña.

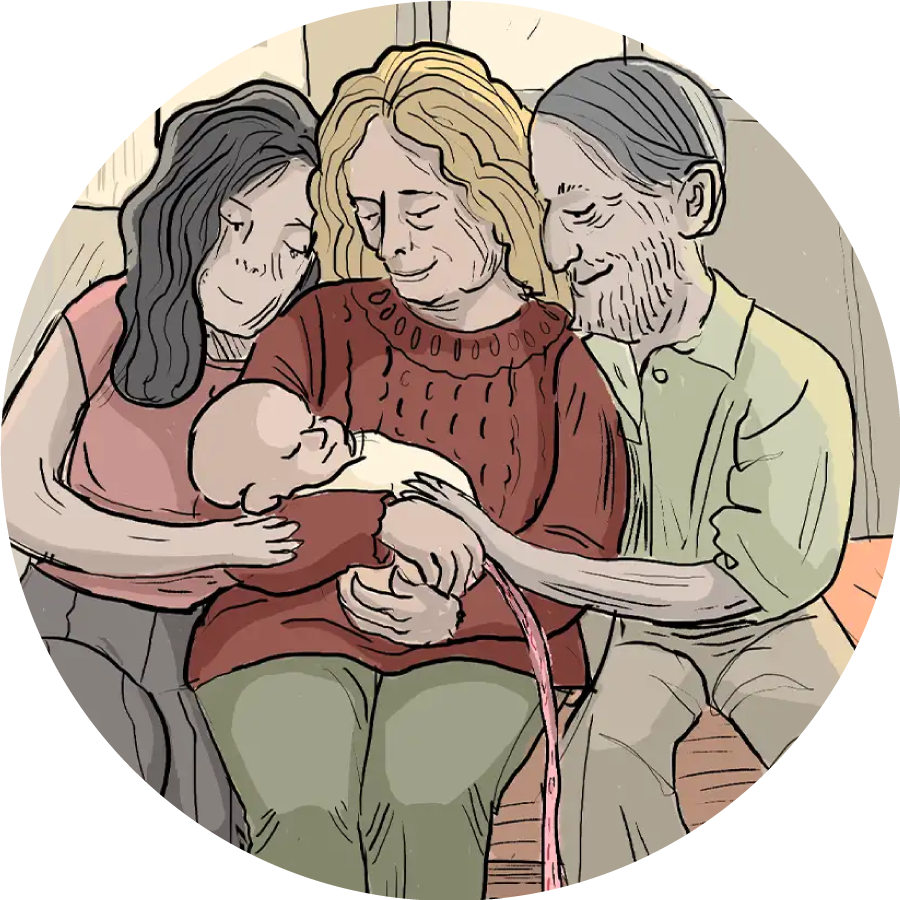

Para responder a esas y otras preguntas voy a contar cosas que antes no había contado. Desde el día en que nací, la primera persona en recibirme en sus brazos fue mi abuela materna: Mercedes, “ma”. Una mujer de 45 años, madre de tres hijas adolescentes que se veía muy lejana a ser abuela. Ella, mi abuelo y mi mamá tomaron la decisión de que ellos dos se harían cargo de mí, porque mi mamá me había tenido a los 18 años. El consenso fue que ella no interrumpiera su carrera universitaria. Ella seguiría pendiente, terminaría su carrera, y volvería por mí. Spoiler: no pasó.

Crecí siendo la bebé de la casa. Mis abuelos trabajaban todos los días, y aún lo hacen. Son dueños de su tiempo, pero descansan únicamente los domingos en la tarde, el viernes santo, el 25 de diciembre y el 1 de enero. A veces tienen unos cuatro días de vacaciones. A medida que mis tías se fueron a la universidad, quedamos ellos y yo: una niña muy inquieta y extrovertida, que a medida que fue creciendo en un entorno de adultos fue volviéndose cada vez más seria y apagada.

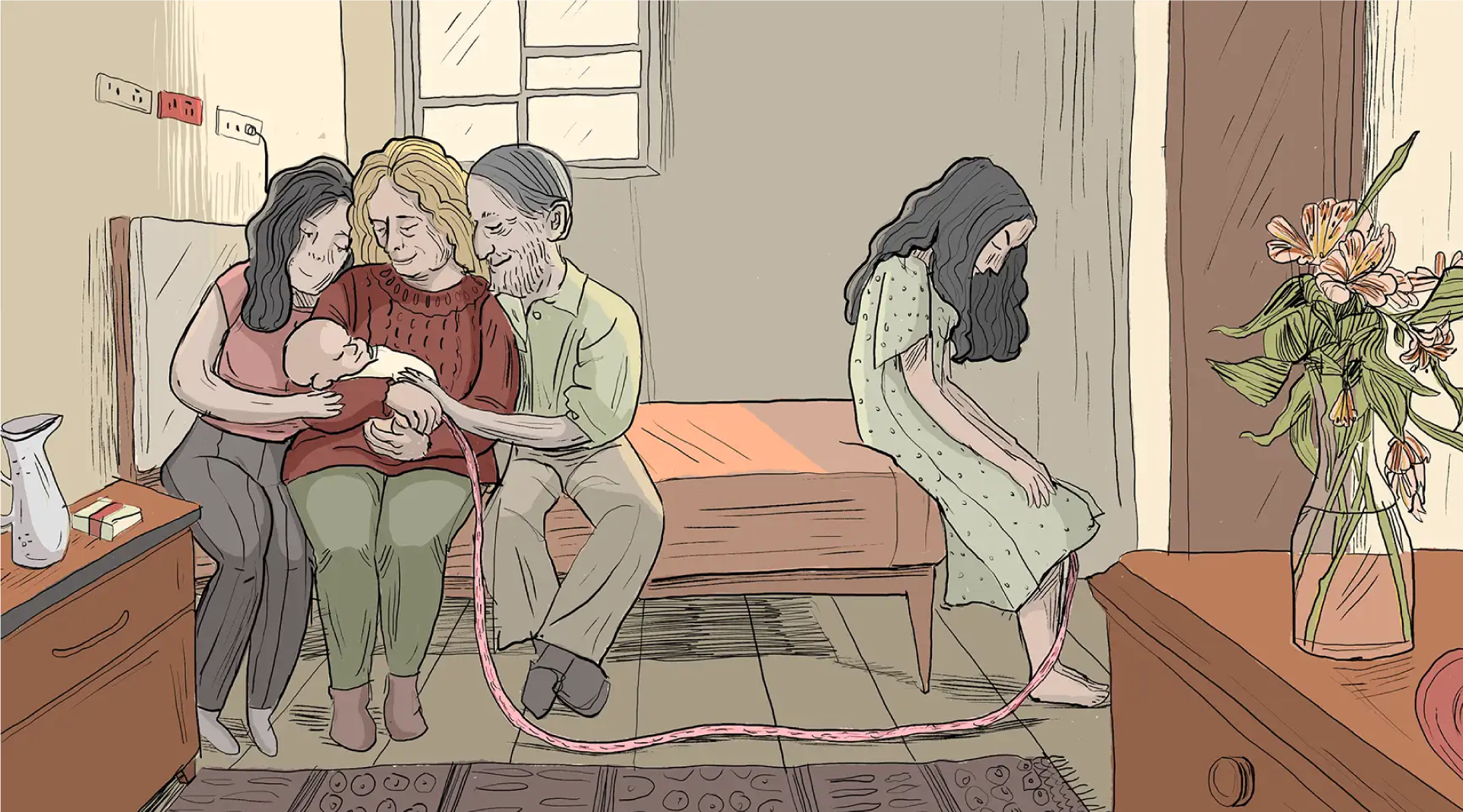

De mi infancia no recuerdo muchas cosas. En un momento mi mamá volvió a vivir en la misma ciudad, pero tenía una vida aparte y una pareja estable con la que se habían convertido en papás de mi hermana María Alejandra. Mi subconsciente decidió borrar esos años, quizás porque la mayoría de recuerdos son tristes. Mi mamá no tenía tiempo para mí, incumplía sus promesas de vernos y una y otra vez se repetía la misma escena: yo a los cuatro, y luego cinco, seis y siete años, esperando en la ventana a que llegara por mí. Usualmente no llegaba o, si llegaba, era grosera e incluso violenta. Un día ya no quise salir más con ella.

"Mi subconsciente decidió borrar esos años, quizás porque la mayoría de recuerdos son tristes. Mi mamá no tenía tiempo para mí, incumplía sus promesas de vernos"

A los siete años empecé a recolectar recuerdos: veía televisión, buscaba juegos o libros en el estudio de la casa, hacía tareas sola y salía a montar bicicleta o aprendía a patinar. En mi familia nos sorprendemos, porque no sé cómo, pero todo lo hacía sola. No me varaba. Las cosas básicas me las enseñaron mis abuelos. Mi “ma” me llevaba caminando todos los días al colegio, durante primaria, y me enseñaba las tablas de multiplicar y cosas sobre flores y plantas.

Gracias a ella le cogí amor al dibujo y a escribir cuentos. A veces estaba con ellos en su almacén y “ma” me adaptaba un espacio para dibujar, colorear o calcar. Su imaginación y energía eran y son inagotables. Todavía, a sus casi 70 años, se levanta todos los días a las 5 a.m. a hacer una hora de ejercicio, luego trabaja, colorea mandalas, teje, y hace un montón de cosas que seguramente muchos quisiéramos aprender.

Mi abuelo me ponía planas, sumas, restas y cosas que, aunque a veces eran difíciles por su genio, me hacían aprender más rápido que el resto de los niños. A pesar de que nuestra relación era más lejana, él siempre tan serio, a veces jugábamos a que yo lo entrevistara como si fuese un famoso futbolista. Mi abuelo, desde sus 20 años, juega fútbol todos los fines de semana. Aún hoy está en campeonato, en donde saca pecho por ser el más joven del equipo (tiene 69 años).

Luego se sumaron otras dos personas que, aunque no vivían conmigo, se convirtieron en mis papás versión joven: mi tía Alba (a quien increíblemente sí me parezco) y Antonio, su esposo. Ellos llegaron para cubrir otra parte de mi crianza: iban al colegio a verme en todo, me acompañaban a mis campeonatos de deportes, a las entregas de notas, y eran esas personas con las que tenía conversaciones más frescas que fueron útiles cuando llegué a la adolescencia.

***

En agosto de 2020 ya llevaba varios meses en esa rutina de no dormir bien y llorar. Mi piel estaba seca y ya no podía ocultar que no me sentía bien. Una noche llegué al cuarto de mi “ma” (duerme en un cuarto separado de mi abuelo), y simplemente lloré por horas. Ya no podía sola con el nudo. Hablé con ella. Le pregunté sobre mi mamá y su embarazo, sobre mi infancia y me sentí liberada. Se fue un peso que cargaba y que sentía físicamente desde los 12 años sobre mi espalda.

Mi relación siempre había sido buena con ella, pero esa noche sí que se cimentó. Me contó que el embarazo de mi mamá había sido muy difícil, el día que nací no había podido tomar leche porque mi mamá tuvo que entrar en una cirugía. También me dijo que mi mamá había intentado abortar, pero no funcionó. Yo le conté que, hasta ese punto, me había odiado a mí misma y no soportaba verme al espejo.

Ese ha sido el momento más especial de mi vida, porque hablamos de cosas que era evidente que requerían otro tipo de ayuda profesional. Desde ahí, empecé a tenerla.

Han pasado cuatro años desde ese momento y aunque sigo trabajando en varias heridas, he sanado desde mi lado mi relación con mi mamá. Es duro entenderlo, pero resulta que aunque una persona no esté en el proceso y no esté dispuesta a pedir perdón, sí podemos perdonarla y liberar rencores. Eso intento.

No la culpo. Tuvo que ser una situación muy difícil para ella. Cuando cumplí 17 años solo pensaba en cómo habría sido ese embarazo. Aunque ella no lo crea, la tengo presente en mi vida todos los días. Siento empatía, le deseo que le vaya bien y que logre sanar sus propias heridas. No sé cómo más sentirme hacia ella, porque no la conozco… y sin embargo, siento una clase de amor. Es decir, no sé qué le gusta o qué piensa como para decir que es amor de madre e hija, pero supongo que seguiré descubriendo a lo largo de mi vida que quizás me parezca a ella en algunas cosas.

He descubierto que la conexión maternal también se puede crear, así como la tengo con mi “ma” y con mi tía. La vida no me dio la oportunidad de crecer con mi mamá, pero sí de tener distintos manuales y miradas de ver la vida. Eso es tan valioso. Hoy mis abuelos y yo, o como les digo, mi “pa” y mi “ma”, tenemos una relación linda. La verdad es que se desviven por mí y yo por ellos.

Intento hablar varias veces a la semana con ellos, porque vivimos a tres horas de distancia. Llevo sus apellidos y tengo un pequeño tatuaje con el nombre de mi “ma” en mi muñeca izquierda.

No cambiaría haber tenido los papás que tengo, porque me hacen ser la persona que soy, y me han permitido experimentar una crianza que quizás me ha abierto la visión sobre la vida. Gracias a ellos les tengo amor y gusto a la música, a la radio, a temas y a pensamientos que puedo entender y contrastar con ellos, y a la vez con mis “papás jóvenes”, Alba y Antonio.

Ahora mis batallas son otras, porque me cuesta socializar. Mi confianza propia es casi inexistente y sigo siendo introvertida en la gran mayoría de cosas, pero tampoco está mal. La vida también es seguir construyéndose y soy muy joven. Por ahora sigo sanando mi interior para seguir encontrando y disfrutando las cosas buenas y malas de la vida.

Dejar un comentario