El autor es vegetariano desde 1981, y en estas líneas cuenta cómo le ha ido intentando comer solo plantas durante casi cuarenta años.

omer es un acto de adoración, y la mesa, un altar, dice el poeta Jalil Gibran con gratitud a la tierra que entrega sus animales y sus frutos. Lo demás es la libertad de elegir qué llevar a la cena. Mi preferencia por el vegetarianismo se entrelaza con la memoria familiar, donde sobresalen las frutas y los frijoles. Abundaban en mi casa canastas colmadas de mandarinas, brevas y bananos; en el menú, jugo de zanahoria con naranja o kumis hecho en casa en el desayuno; arroz con lentejas y un pedazo de carne al almuerzo; chocolate o café con arepa de crianza o pan antes de dormir.

Presumo que fue una alimentación balanceada, pues nos criamos cuatro hijos. En lo personal, la carne no fue el bocado predilecto. Si acaso en un asado. Por eso desde la niñez apareció el primer reto: el almuerzo social. A manteles, junto a los otros, primero fue difícil encontrarse frente a preparaciones nunca vistas. La solución fue imitar a los comensales, lidiar con los cubiertos y probar otros gustos. En mi caso, con una talanquera más en la que la carne no tuvo buenos socios. Con el pollo fue desamor a primera vista. Verlos blancos, desnucados y sin plumas en la olla de agua hirviendo en la cocina no fue una buena experiencia.

Con el cerdo pasó algo similar. Asistir a su sacrificio con una punzada en el corazón en medio de sus chillidos mientras los adultos reían y los perros ladraban, resultó contradictorio. Tanto como emborrachar al pisco y después verlo sin cabeza. Ni por asomo conejo o cualquier otro mamífero comestible. En cuanto al pescado, no existía una cultura extendida de su consumo en el interior y, al menos en casa, además de Semana Santa, lo recuerdo en Honda en el almuerzo, durante el viaje familiar a Manizales a casa de los abuelos. En síntesis, romper la tradición alimentaria de la carne no fue un asunto tan drástico. Había de dónde escoger.

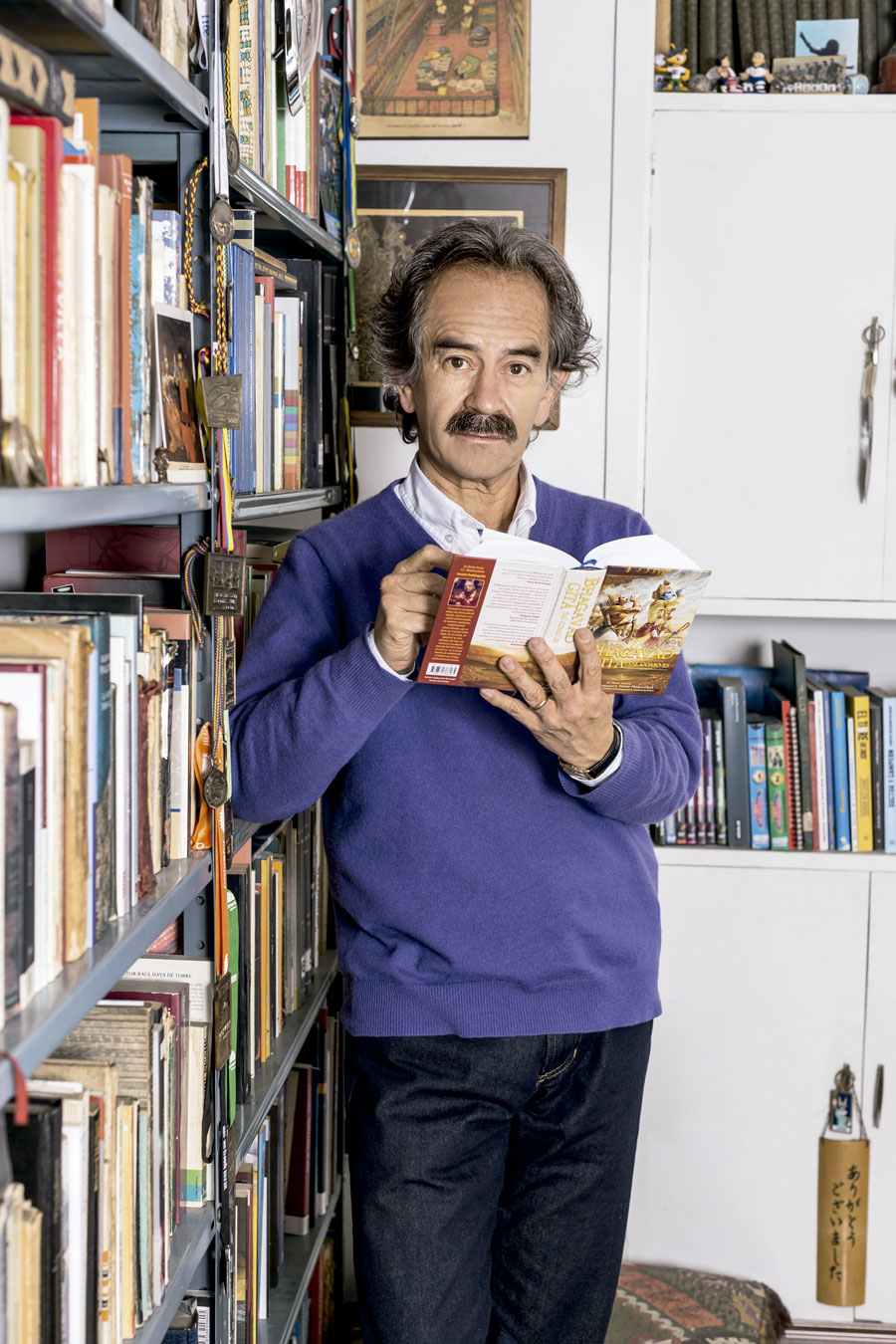

El paso crucial se dio en los revolcones de la juventud. Un día de finales de los años setenta acudí a una conferencia convocada por una organización dedicada a la libertad de pensamiento, y fueron cinco años en sus charlas, donde además de cultura oriental, meditación, astrología, no violencia o saber esotérico, era casi norma avanzar hacia el vegetarianismo. Por la misma época pasé también por la Sociedad Teosófica, donde encontré un maestro que me hizo ver que lo esencial era no convertir esa opción en certificado de conducta. Le bastaba para sustentarlo un ejemplo: “El más probado vegetariano fue Adolf Hitler”.

"No he consultado a un nutricionista si lo hago bien, y seguramente me pierdo una gastronomía deliciosa. Pero llevo cuatro décadas comiendo ramas y lechugas".

Tiempo después, junto a los amigos de la conciencia de Krishna, en medio de sus prasadam —desayunos antes de escuchar las lecciones del Bhagavad-Gita— o en su templo en Granada (Cundinamarca) cantando el Hare Krishna, Hare Rama, fue el momento de entender la prodigalidad del vegetarianismo en el empeño por saciar el hambre del mundo. Y como éramos difusores de saberes para moldear el alma ecléctica, pusimos en circulación una revista cuya primera portada fue Jesús, multiplicador de panes y de peces, con discípulos pescadores dispuestos a compartir su alimento.

Con tanta visión alterna en la cabeza, no fue exótico que terminara vegetariano cuando se iniciaban los años ochenta, saltaba al mundo adulto y me hacía periodista. Entonces empezó la brega por sobrevivir a la hora del almuerzo. En el mundo del corrientazo, la fórmula que funcionó fue el trueque. Mi carne por la ensalada vecina. Pocos comían verdura, la cedían sin precio, y admito que la recibía a trancazos. Alguna vez un colega en un almuerzo elegante me susurró al oído cuando llegaron por el pedido: “Pida pollo, que yo le doy las papas”. El hombre pidió carne y ajustó con el ave. Yo me comí hasta sus remolachas.

Fui avanzando hacia el vegetarianismo cuando era un encarte. Todo a prueba y error. Una vez en un asadero con colegas pedí que no me dieran carne y sí ensalada, y el mesero no encontró otra solución que traerme una montaña de repollo. En los trasnochos de la reportería, cuando no había nada de comer, como la pobre viejecita de Pombo, descubrí que la necesidad de los vegetarianos bautizó el perro caliente sin salchicha como “perra”. A lo colombiano: con todo, pero sin huevos, trocitos de pollo ni embutido. Pizza napolitana, hamburguesa solo con tomate, salsas y cebolla. Pura supervivencia vegetal.

Con otra misión posible: las invitaciones. Una vez en el Magdalena Medio, durante un encuentro con víctimas de la guerra, un reconocido sacerdote nos dijo a un grupo de periodistas: “Solo les pido un favor, se comen todo lo que les den los campesinos”. En la primera casa fue pepitoria de cabro. Nada que hacer: a pasarla con agua y sin desaire. En otra ocasión una colega me invitó a casa de sus padres, y ellos, cuando supieron de mis ancestros antioqueños, se quisieron lucir y sirvieron mondongo. De nuevo, el desconcierto y luego la cortesía bajando por la garganta con una cerveza. Siempre invocando a mi maestro teósofo.

Hoy, ante el azar de los agasajos y en contravía de la ortodoxia, mejor si los oferentes no saben que soy vegetariano. Aleccionado por el sacerdote, no lo canto. Si puedo lo advierto, o dejo que los meseros sirvan y no como. Porque si se enteran es un lío. Te dan exceso de habichuela o de garbanzo, y no falta el que se luce con un arrume de coliflor. En cualquier caso, es mejor aplicar la del maestro budista que después de un extenuante viaje llegó a una aldea con un grupo de seguidores, y fue auxiliado por los lugareños con un cerdo. Él empezó a comerlo en medio de sus absortos discípulos. Entonces les preguntó a manera de explicación: “¿Y no tienen hambre?”.

Ya en familia el asunto es como jugando de local. Si la hora de comer se asoma en el hotel mamá, y como tengo un hermano también vegetariano, ya sabemos que el plato distinto es para los escuálidos: sopa de plátano o crema de espárragos, lasaña o canelones de ricota con espinaca, frijolada con aguacate o jugos de la amplísima despensa nacional: guanábana, maracuyá, lulo, mora o curuba. Los chicharrones, los chorizos o las pechugas también desaparecen de las bandejas, porque donde comen los vegetarianos lo hacen los carnívoros, pues lo esencial de toda mesa familiar es que fluya el amor y cada quien disfrute su vianda.

En casa propia es más simple. A la esposa y los hijos no les interesa el vegetarianismo. Soy el sujeto de la dieta caprichosa. Papaya con chocolate al desayuno, breve ensalada de fruta a la media mañana, almuerzo con crema de ahuyama o sopa biodiversa, arroz con ensalada, papa a la francesa y dulce de banano. No tomo leche, pero como queso. No me gusta la soya ni sus derivados, pero sí el pepino cohombro y los frutos secos. Como el bíblico Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, casi que vivo de esas pepitas lúcidas. Licuadas en sopa, de plato fuerte con papa o a la manera de hamburguesa.

No he consultado a un nutricionista si lo hago bien, y seguramente me pierdo una gastronomía deliciosa. Pero llevo cuatro décadas comiendo “ramas y lechugas”, como dice un tío que todavía no entiende por qué no le clavo el diente a un chunchullo. Soy vegetariano sin cánones, hasta infractor cuando por urgencia insoluble acepto un corto trozo de pescado. No tengo preceptos de salud por compartir para defender mi opción. Solo agradezco a diario porque tengo qué comer cuando hay tantos que no pueden. Y, como dice Neruda, “el hambre es un incendio frío”, y por eso, como él, no pido más que “la justicia del almuerzo”.

![]()

Dejar un comentario