Yo pensaba que tenía las preguntas alrededor de la muerte solucionadas, hasta que me llegaron varios duelos. Ahora mi perspectiva es otra.

Empiezo a escribir esto en un vuelo que me lleva de regreso a casa. Pero, sin saberlo, no voy a terminar de escribir en el mismo trayecto.

Hace cuatro meses murió mi abuela.

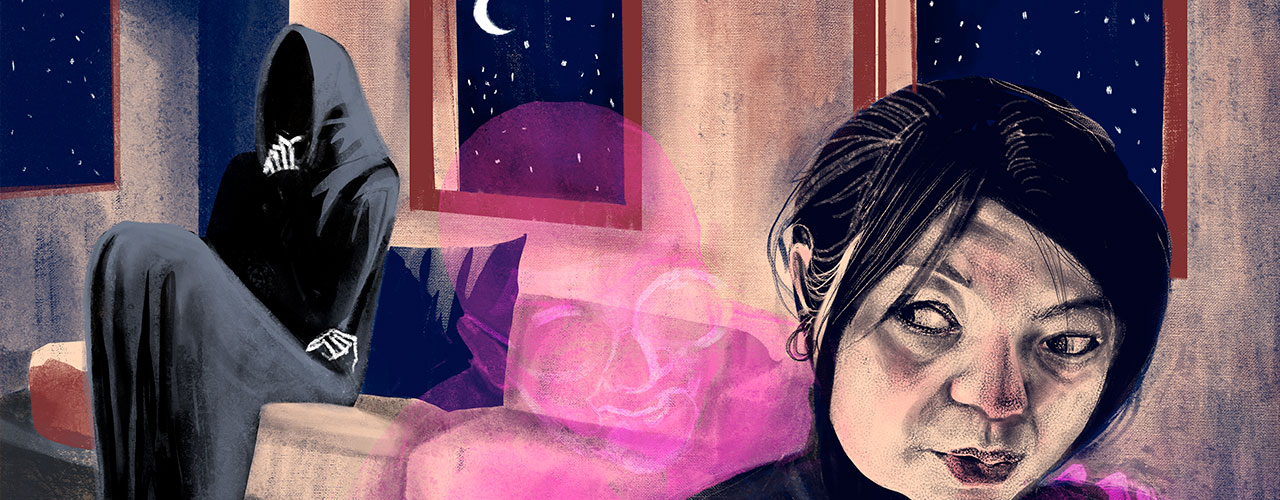

Antes de esto, yo ya tenía solucionadas mis preguntas frente a la muerte. Era un asunto resuelto: a vivir que hay poco tiempo. Por una cantidad de cosas que pasaron y que no voy a recordar acá, porque este texto es sobre el duelo y no sobre el suicidio, hace unos años tuve muchas ganas de morirme. Las tuve, las manifesté. Pero nunca más. Nunca más, espero y creo.

No quiero que se me malinterprete: siempre he amado la vida y de las dos opciones posibles, vivir me parece, sin dudarlo, la que cuenta con más ventajas. Eso era lo más duro para mí: amar tanto la vida y aún así no poder evitar querer irme. Pero ya, tema enfrentado. Gracias a ayuda, trabajo, cantaleta y cambios dramáticos no he vuelto a tener aquellas ideaciones. Meditaba (aún lo hago) sobre una enseñanza muy sencilla: «Mi muerte es inevitable, inminente y definitiva. Como puedo morir en este preciso instante, prefiero hacerlo con una mente en paz». Esa reflexión me ayudó. La idea de no controlar la muerte, o dictar su hora, fue muy eficaz.

Pero mi estrategia estaba por tambalear.

Ahora veo que lo único que había resuelto aplicaba sólo a mí, a la minúscula parcela de mí misma. No contaba con que otros más murieran, con que su muerte también era, como la mía, inevitable, inminente y definitiva. Y cuando eso pasó, no supe qué hacer.

Ahora, los que me conocen saben que cuando no sé, busco. Nunca he sido de quedarme con la duda. Así que tuve que buscar (y sigo buscando) cómo carajos es que uno lleva un duelo… O cuatro, porque se fueron el tío, la tía, la amiga y la abuela. Víctor, Sildana, Dianka y Victoria: dejo sus nombres acá para que sepan que los pienso.

Victoria. Mi abuela. Durante su funeral mi hermano dijo unas palabras hermosas sobre su nombre. Fueron palabras que no pude escuchar porque la transmisión de la funeraria por Facebook se cortó justo un minuto antes. Por supuesto. Pero no necesité hacerlo para estar segura de que nadie habría podido hablar sobre mi abuela mejor que él. Claro que eso no alivió el peso de la distancia. No sé cuánto sentido tiene un funeral desde la lejanía.

Llevo casi tres años viviendo en el sur de Estados Unidos — la hebilla del cinturón bíblico — y mi abuela enfermó cuatro meses después de que yo me fuera. En ese entonces, todos creímos que era hora. Lloré mis ojos desde la distancia, me despedí a lo lejos. No obstante, vivió dos años más, con algunos momentos de mejoría. Pude verla hace año y medio nuevamente. Nos reímos y bailamos “Cariñito”, como tanto le gustaba, pero luego de que regresé a mi actual lugar, su salud empezó a deteriorarse. Creí que ese duelo inicial me habría preparado para el momento de su muerte, pero no fue así.

Voy en este avión, feliz de ver a mi familia, con la que en verdad soy muy cercana. De hecho, la gente cree que no tengo tiempo de extrañarla porque estamos en contacto todo el tiempo. La gente puede creer lo que sea, yo igual los extraño. Voy feliz porque voy a verlos, pero voy aterrada ante la idea de que llego a un lugar en el que mi abuela ya no está. Sí, yo sé que siempre está conmigo, cuidándome, en mi corazón, pero el hecho de pensar que ir a visitar a mi abuela no está dentro de lo que voy a hacer en Colombia… es de las cosas más asustadoras que me han pasado.

Voy a extrañarte, Victoria.

Hace casi un año empecé a trabajar en un proyecto con una colega en Colombia. Sabíamos quiénes éramos la una y la otra, nos habíamos leído, nos seguíamos la pista. Teníamos montones de amigos en común. Nunca nos vimos. La vida, sin embargo, nos juntó para trabajar a distancia. Nuestra conexión fue automática y mi admiración y cariño por ella crecieron infinitamente. Sabía que Dianka era una mujer brillante, pero su generosidad y humanidad me hicieron quererla profundamente y de manera muy rápida.

Desde hace nueve meses ya no está y su muerte me dejó un dolor con el que no sabía qué hacer; un dolor al que no sabía si tenía derecho, un dolor que era también la promesa de una amistad naciente que ahora tendrá que concretarse en otra parte. Tal vez ayude creer que en esa otra parte van a estar todos mi muertos, los que se fueron en los últimos meses, los que se van volviendo borrosos, como todas mis memorias de niña.

Estar en otra parte es, a veces, no estar del todo en ningún lugar.

Dos semanas después de que mi avión aterrizara en Bogotá fuimos al páramo a sembrar un par de árboles en honor a mi abuela Victoria y de paso, dejarla a ella allí, hecha cenizas que fecundan la tierra. Mi familia me esperó durante cuatro meses y yo tuve que elegir la siembra. Un laurel, casi que obviamente. Luego vinieron las palabras y esta vez tuve a mi hermano al frente. Sólo cuando me pidieron que yo también hablara me di cuenta de que estaba llorando, y lo único que atiné a decir fue “gracias por esperarme, perdón por estar lejos”.

El camino de regreso a la ciudad estuvo lleno de risas, pequeños incidentes de carretera, buena comida y buena charla. De alguna manera estábamos los que éramos y éramos los que estábamos. La certeza de que nuestra Victoria seguirá dando vida en abundancia fue suficiente para ponernos también en nuestro sitio y por un momento —como ha sucedido durante casi toda esta visita— me olvidé de que vivo muy lejos.

De repente, sentí que mi abuela debió haberse reído un poco por andar pidiéndole perdón por no estar acá. Independientemente de lo que crean quienes lean estas líneas, ella supo vencer la distancia mejor que nadie y la noche de su muerte, antes de saber nada, sentí su mano fría, pero aún pequeña y dulce, acariciar mi espalda. A veces estar en otra parte es estar al mismo tiempo en todas partes.

Han pasado dos semanas desde la siembra. Hoy, cuando me dispongo a emprender vuelo de nuevo, he cambiado mi ansiedad por resolver la pregunta de la muerte por nuevas preguntas, supongo. ¿Cómo hace mi madre para sonreír, cuidar y no desmoronarse? ¿De dónde sacó mi hermana esa capacidad de encontrar lo bello en un mundo tan desordenado? ¿A qué hora mi hermano se convirtió en el humorista oficial de la familia? ¿Por qué mi hijo es la persona que cualquiera quisiera tener al lado en una emergencia? ¿Cuál es la receta de mi tío para no perder la fe? ¿Cuál es esa cualidad de mi abuela que sobrevive en mí?

Nótese la diferencia. He transitado de preguntar cómo resolver la muerte a empezar a preguntarme por la vida. Por una vida que vivimos en memoria de nuestros muertos, en la que, así no lo queramos, somos el testimonio vivo de su paso. Una vida en la que defectos y virtudes se perpetúan, crecen, se refinan en un continuo en el que al final somos lo que otros dejaron de sí en nuestro espíritu. Y ahí reside la victoria sobre la muerte.

Termino de escribir esto a punto de montarme en un vuelo que me lleva de regreso a casa, a mi otra casa. Hace cinco meses murió mi abuela.

Te llevo conmigo, Victoria.

*Ángela Cruz es profesora, investigadora y podcaster. Profesional en estudios literarios, magistra en estudios culturales y en estudios editoriales, intenta combinar estos campos en su vida actual como estudiante doctoral. Madre joven, hermana mayor, nieta consentida. Su perro colombiano se llama Lucio Proletariat y su perro estadounidense, Maximiliano I Prince of The Ozarks.

Dejar un comentario