Yo sé que es una tara, pero es quien soy. Acá confieso que ni siquiera a miles de kilómetros de mi casa soy capaz de ceder el control.

Ya no siento afán por entrar al agua. Antes, de niña, ver una piscina o el mar me despertaba un deseo incontenible por sumergirme, por nadar. Pocas cosas me generaban una felicidad similar. Nada me hacía sentir más libre que esa caricia líquida, aguantar la respiración y hundirme. También tenía sueños recurrentes en el océano, con una sensación de flotar más real que lo real, con la idea de poder respirar en lo profundo, como una criatura marina. No era gratuito que mi película favorita durante años fuera La sirenita.

Pero la adulta que soy ahora ya no siente esa picada en la boca del estómago y el latido desbocado del antojo. Incluso he estado en lugares con piscinas a las que ni siquiera me he metido.

¿En qué momento dejé de disfrutar de la despreocupación absoluta por la hora, el día o la tarea pendiente? Mientras trataba de analizar ese cambio de mentalidad y de gustos, mi mente saltó a “La Lista”. Incluso mientras escribo estas palabras lo hace: ¿Qué falta del mercado? ¿Qué uniforme necesita Luca (mi hijo) mañana? ¿Cuánto puedo gastar en los regalos de los tres compromisos que tendremos este fin de semana? ¿La autora T. cuándo quedó de entregar su manuscrito? ¿A qué hora me debo acostar hoy para al menos dormir 6 horas? ¿Cuándo podré, por fin, empezar a ver The Last of Us? ¿Cuándo fue la última vez que regué las plantas? ¿Hasta qué fecha hay plazo para pagar el recibo de la luz?

Y entre mis divagaciones constantes, a mitad de ese conteo inmarcesible, pienso en mi necesidad de control. La libertad es también soltar. Es dejar ir. Es no acaparar. Pues eso, precisamente eso, es lo que tanto me cuesta hacer. Quiero tener control sobre cada una de las cosas que ocurren en mi vida y en la de mis seres más queridos. Desde la cantidad de amigos que tendrá mi hijo, porque no quiero que nadie lo rechace jamás, hasta el día en que necesito que lleguen los huevos orgánicos a la casa. Quiero hacerlo todo, porque si no lo hago yo, no queda bien (o eso quiero creer en mi narcisismo absolutista y esclavizante). Luego me quejo de lo excedida que estoy en todos los aspectos de mi vida. Es una tara, es un error… es inevitable. Me pican las manos. No sé soltar.

Hace unos días, mientras pensaba en mi falta de deseo por entrar al agua, porque me encontraba en la playa de Barú en la convención de la empresa para la que trabajo, ocurrió lo siguiente. Me tuve que ausentar de casa durante cinco días. Mi ansiedad aumentó al mil por ciento. En los días previos al viaje traté de dejar todo lo más organizado posible. Llené la pared-tablero de nuestra cocina con instrucciones detalladas, desde la petición de cargar la tablet de Luca, hasta la aclaración de qué debía ir en su lonchera cada día. Preparé la ropa de mi hijo para los siguientes dos días y encargué a mi suegro el favor de acompañar a mi esposo (su hijo) a una biopsia que debían hacerle en la cara durante mi ausencia. Di todas las instrucciones del caso a mi marido, a mi tía (que cuida a mi hijo todas las tardes) y a mi madre. Las repetí varias veces con semanas, días y horas de antelación a mi viaje. Y no, ninguno es bobo, todos son personas capaces, amorosas, dedicadas y excelentes cuidadores; pero, de nuevo, yo estoy convencida de que soy la directora de la orquesta de la vida. La reina del micromanagement innecesario. Por si esto fuera poco, estuve pendiente de todo por WhatsApp y revisé la salida y la llegada del bus del colegio por la aplicación todos los días. “Tranquila, Carito, el niño llegó bien”, me decía mi tía. “Bolita, acá todo funciona perfecto, disfruta de la convención”, me repetía a cada rato mi esposo.

Finalmente, durante la última tarde a orillas del mar Caribe, mientras todos disfrutaban de unas horas de tiempo libre y fuera del centro de convenciones, en la playa y con una cerveza en la mano, yo entré en pánico. Me encontraba sin cerveza alguna, eso de descualquierarme en un evento laboral me parece de quinta (y porque odio perder el control y eso me ha vuelto bastante abstemia), envuelta en una toalla y con el celular entre las manos. Recibí un reporte de la enfermería del colegio de mi hijo: Luca se había metido la mina de un lápiz en la nariz y tenía el oído enrojecido. Mientras mandaba mensajes como loca a mi esposo y a mi tía, diciéndoles que debían pedir un médico domiciliario ante el historial de otitis de Luca, mi marido me frenó en seco. “Caro, estás allá. Está presente en lo que estás. Acá tenemos todo bajo control. Nos estás enviando los mismos mensajes a tu tía y a mí, y estamos acá parados uno al lado del otro”. Me sentí ofendida. Percibí estas palabras como una afronta cruel. ¿Acaso no me conocían? ¿Acaso no eran conscientes de que ser controladora no es pecado? ¿Acaso no sabían que sin mí esa casa no funciona?

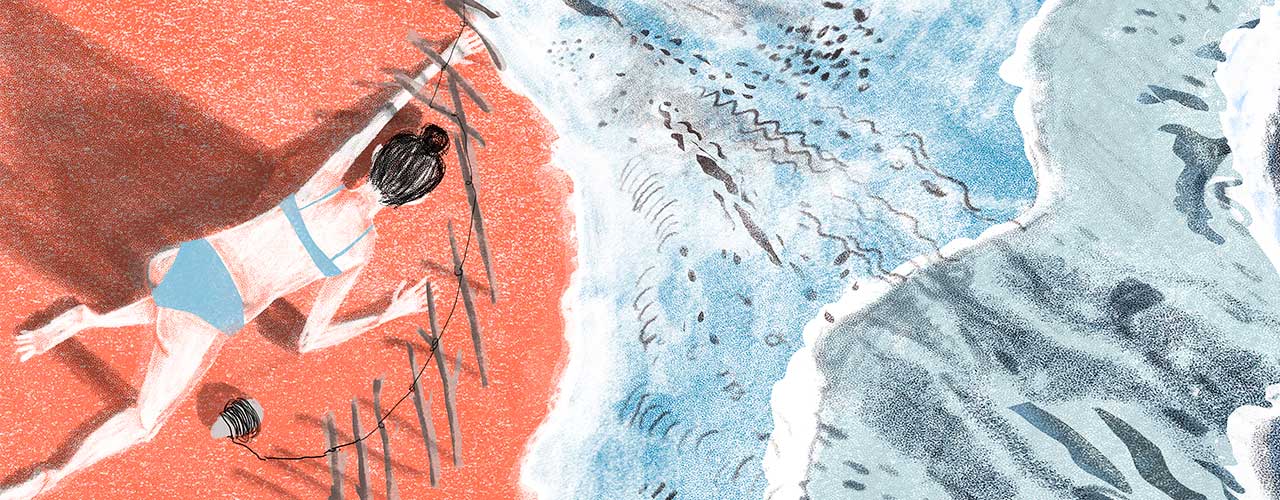

Respiré profundo. Pisoteé con fuerza la arena durante todo el camino al mar, como si meterme al agua fuera un castigo. Me hundí en las olas tenues y frías y pensé: “¿Si no me necesitan, me aman realmente?”. Y ahí entendí que lo que quiero con mi afán controlador es ser indispensable en la vida de las personas que más amo. Que mi falta de confianza en los demás es un grito cariñoso, es mi lenguaje de amor.

Y entonces, me dejé llevar por las olas y gocé cada gota de agua salada que entró a mi boca. Me tomé fotos, vi el atardecer con emoción. Y luego, al regresar a Bogotá, decidí volver a clases de natación, cosa que no hacía desde mi adolescencia.

Ahora los sábados disfruto del agua y el movimiento. Me alejo del celular durante una hora completa. No miro el reloj. Eso sí, “La Lista” regresa a mí al salir de la piscina. Y las preguntas tontas por WhatsApp no cesan, así como la necesidad de asumir todas las responsabilidades que tengo, e inventarme unas cuantas más para no delegar. Mi necesidad de controlar no ha cedido, debo confesar, así mi deseo por nadar regrese de a poco. Porque si no soy indispensable para los demás, ¿cómo podré amarme a mí misma?

P.D. La nariz y el oído de Luca están perfectos. No pasó nada grave y no hizo falta intervención médica. Es que a mí me gusta el drama, pero esa es historia para otra columna.

*Carolina Vegas es editora de libros de No Ficción en Grupo Planeta. Es autora de dos novelas (que ya están descatalogadas) y un ensayo (que aún se encuentra en librerías). Llora con facilidad, le gusta cantar y sufre una adicción al azúcar, combinada con una leve resistencia a la insulina.

![]()

Dejar un comentario