Más que fuerza y agilidad, escalar es paciencia y voluntad para no dejarse caer.

a escalada es un deporte de alto riesgo que exige calmar la mente. Contrario a lo que uno creería, sus más expertos practicantes se parecen más a monjes diestros en autocontrol y serenidad que a adictos a la adrenalina. Se trata de una práctica precisa, paciente, de respiración honda, ensayo y error. De hacer barras apoyado de todos los modos posibles, con toda la mano, cogido en pinza, en monodedo, con tres falanges, con dos, con una. De aprender a usar los pies como un gancho, como un bastón, como la cola de un mono para hacer balances y contrapesos. De fluir por horas sintiendo el abrazo del aire de un modo que no es replicable en el suelo. Es transformar la idea del propio cuerpo y sus capacidades, de aprender a entender la forma del mundo con los dedos.

Empecé a escalar a mis dieciocho años y durante mi torpe primer ascenso, subí con más pánico que técnica. Solo ver el suelo me hacía sudar tanto las manos que mantener los dedos en cada agarre me costó un esfuerzo bestial, como si estuviera trepando sobre musgo y no sobre firmes presas. Contra mi propio pronóstico, pude llevarme hasta arriba. Sonreía incrédulo y asustado: estaba feliz. En la escalada como en la vida, usualmente nos damos cuenta de cuánto valía la pena sobreponerse al miedo solo después de intentar algo.

Pasé dos años y medio metido a tiempo completo en gimnasios de escalada en muro y saliendo a roca. Me fascinaba la sensación de concentración absoluta y la potencia física que alcanzaba en una suerte de estado de trance. No se puede escalar sin estar ahí, presente mentalmente en cada yema de cada dedo, en la punta de cada pie. Ciertos pasos requieren pisar o sostenerse en apoyos diminutos, desplazar el peso sobre una cornisa mínima, poner un pie donde estaba nuestra mano, incluso saltar para llegar a la siguiente presa: operaciones delicadas y firmes, estables pero fluidas. Es una actividad tan envolvente y demandante para el cuerpo que requiere toda nuestra atención; de ahí su curiosa cercanía con el mindfulness, la meditación y con la danza, con esa concentración que fluye lentamente de un lugar a otro. En medio de la rutina de afanes y ansiedades que nos rodea, siempre me gusta volver en los recuerdos a esas montañas y peñascos, sentir de nuevo la extraña y poderosa sensación de estar presente en medio de la naturaleza, lejos de todo, enfocado en una sola cosa.

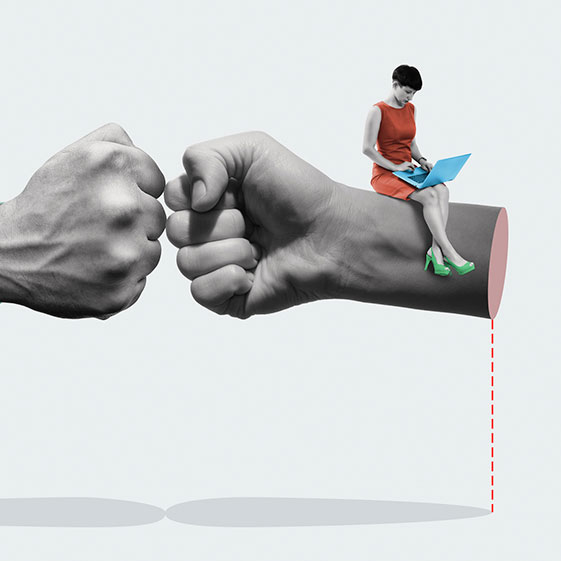

Sin embargo, la escalada es mucho más que esfuerzo físico, miedo y concentración. En muchos sentidos se parece a la vida, o al menos parece estar llena de pequeñas situaciones y objetos que dan la impresión de condensarla. La confianza, por ejemplo, se materializa en la cuerda que se amarra del arnés de dos personas, una que sube, la otra que observa atenta, leyendo la ruta, preparado para darnos más cuerda o sostenerla y salvarnos (no sobra decir que también se descubre el poder inmenso que ejerce sobre nosotros la desconfianza; es insoportable escalar dudando del que está en el otro extremo de la cuerda).

La escalada se parece a a la vida en muchos sentidos, o al menos parece estar llena de pequeñas situaciones y objetos que dan la impresión de condensarla.

Asimismo, las rutas son caminos que suelen parecer invisibles o borrosos desde el suelo, antes de que decidamos subirlos, pero una vez transitados se revelan paso a paso, del mismo modo que se van mostrando los efectos de una decisión de la que no teníamos idea a dónde nos llevaría. Los ascensos tienen momentos más fáciles y otros más difíciles que se llaman cruces y suelen ser cruciales para llegar a la meta. Y a veces las cosas no salen bien, no salen como planeamos o las terminamos a las patadas. Y no hay nada que hacer: en la escalada como en la vida, son muchas más las veces en que no se pueden desandar los pasos. Escasamente podemos aprender de ellos.

Salir a las montañas vuelve evidente lo poco que conocemos el mundo que nos rodea y el tiempo mínimo que dedicamos a estar fuera. No debería sorprendernos que los discursos ecologistas no le digan gran cosa a tantas personas. Como con otras tantas cosas, no podemos valorar bien lo que no hemos visto o conocemos mal. Y escalando no solo se ven paisajes extraordinarios: también se descubren animales en sus escondites, plantas desconocidas a nuestros ojos, rutinas y coexistencias que suceden desde hace siglos y sin nuestra intervención, a solo unos centímetros de nuestros pies y nuestras manos. Al igual que otros deportes de aventura, el montañismo ofrece cientos de oportunidades para recuperar la mirada y la sorpresa de la infancia, cuando nos parecía cada día que éramos los primeros en descubrir el mundo. Entre las rocas puede nacer una genuina devoción por esos lugares, por su cuidado, por ir a visitarlos, e incluso –doy fe de ello– por la extensa nature writing, la literatura de naturaleza que naturalistas y exploradores han escrito a lo ancho del mundo entero.

Lo que entonces no quise entender es que es muy fácil dejarse enceguecer por la luz en la cima. Cuando estuve en mi mejor momento, mi entrenador me recomendó “bajarle un poco”, descansar más, calmar mis ansias de avanzar. Hice caso omiso. Un día, intentando una ruta que se negaba a dejarme pasar, me resbalé y no alcancé a soltar una mano. Mi cuerpo dibujó un péndulo y todo mi peso me retorció el brazo como un trapo escurrido. Ni les cuento del dolor. La lesión me dejó fuera de juego un par de meses. Para el día en que pude volver, había perdido fuerza, técnica, habilidad. Lo intenté un par de veces más, pero la frustración pudo conmigo y ahí se cerró el capítulo “Escalada deportiva”. Quién lo diría: el descenso puede ser tan difícil como el ascenso y algunas caídas íntimas pueden dejar fracturas y heridas tan profundas como un tropiezo de veinte metros. Me tomó varios meses digerir primero mi propia amargura y luego, haber renunciado tan fácilmente.

Han pasado varios años y aún me encanta salir a caminar por las montañas, sentir el viento, escuchar los arroyos, ver la inmensidad de esos caminos de piedra que parecen imposibles hasta que alguien logra subirlos. Me dejo invadir por la nostalgia sin reproches. Aún puedo disfrutar de una certeza que no he perdido desde entonces: aunque llegar a la cima siempre es una hazaña extraordinaria y difícil de poner en palabras, es menos difícil de comunicar que la sensación casi mística que se siente al volver al suelo, al quitarse los zapatos y tocar la tierra con los pies. La increíble y elemental sensación, tan obvia que se olvida, que es tener algo sólido que nos sostiene sobre él.

![]()

Dejar un comentario